Themes

|

SOUVENIRS MÉTALLIQUES DE SALAÜN AR FOLL | 02/09/2020 Informations Il y a quelques temps, un brocanteur mayennais eut la bonne fortune de découvrir dans un meuble de métier, déniché dans une ancienne usine, le fonds d’atelier d’un fabricant de ces innombrables petites médailles religieuses, souvent en aluminium, vendues en nombre aux pèlerins venus témoigner leur foi dans quelque haut lieu miraculeux. C’est d’ailleurs de là que ces petits objets de dévotion tirent leur nom de médailles miraculeuses. Généralement pourvues d’une bélière, ces médailles étaient volontiers accrochées au chapelet de prières. Malheureusement, il ne nous a pas été possible d’identifier l’entreprise en question1, mais on peut cependant en dater sans mal l’activité des années 1870 à 1920 environ. L’ensemble comprenait plus de deux cents outillages comme des coins et surtout des poinçons. Rappelons que les poinçons sont des matrices métalliques, souvent uniques, portant des motifs gravés en relief par taille directe devant être insculpés, c’est-à-dire imprimés en creux, dans les futurs coins. Cette étape, appelée enfonçage, est indispensable pour la création du coin qui, lui, servira à la frappe. Parmi ces poinçons, les portraits du Christ, de la Vierge Marie et de Jeanne d’Arc se comptaient par dizaines. Il y avait aussi beaucoup de vues d’édifices comme les sanctuaires de Lourdes, Lisieux et Sainte-Anne d’Auray ou encore le Mont-Saint-Michel. La majorité de ces poinçons était anonyme, mais certains étaient signés de grands noms tels Armand Auguste Caqué (1795-1881), Émile Dropsy (1846-1923) et Georges Pelletier-Doisy (1892-1953), tous célèbres graveurs en médailles.

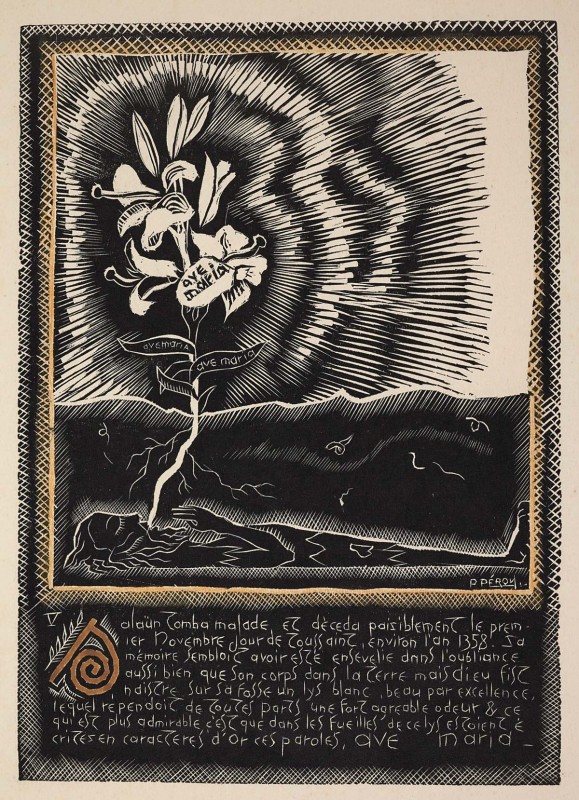

Un poinçon, portant la mention SALAUN, a immanquablement attiré mon attention (figure 1)… Celui-ci représente un personnage auréolé couché, portant une croix sur le torse, et avec un lys de jardin semblant sortir de sa bouche. L’interprétation de cette curieuse iconographie, associée à l’inscription, ne fait aucun doute quant à son interprétation : il s’agit d’une figuration du miracle de Salaün le Fou, en breton Salaün ar Foll.

Les récits divergent sur les détails, mais voici ce que l’on en retient généralement de sa légende : En 1364, le prétendant au trône de Bretagne, Jean de Montfort (1345-1399), fit le vœu de bâtir un sanctuaire sur le lieu du miracle, alors rebaptisé Le Folgoët (littéralement le fou du bois), s’il réussissait à vaincre son adversaire Charles de Blois (1341-1364). Peu après, Jean remporta la bataille d’Auray (29 septembre 1364) durant laquelle Charles de Blois trouva la mort. Cette bataille décisive mit fin à la guerre de succession de Bretagne qui déchirait le duché depuis 1341, et Jean pu devenir le duc légitime sous le nom de Jean IV. Tenant sa parole, la première pierre du sanctuaire fut posée dès 1365, mais les travaux traînèrent en longueur et c’est son successeur Jean V (1399-1442) qui acheva la première chapelle en 1409. Celle-ci fut placée sous le vocable de Notre-Dame. En 1423, la chapelle fut élevée en église collégiale par l’évêque de Léon. Enfin en 1427, le pape Martin V (1417-1431) érigea Notre-Dame du Folgoët au rang des basiliques mineures, ce qui en fait la plus ancienne de France.

Rapidement, Notre-Dame du Folgoët devint un important lieu de pèlerinage : la duchesse Anne de Bretagne (1488-1514) y vint en 1491, 1494, 1499 et 1505 et le roi François Ier (1515-1547) en 1518. Le pèlerinage du Folgoët avait quasiment disparu à la fin du XVIIe siècle. Toutefois, en 1873 un premier grand pardon y fut organisé et le véritable renouveau eut lieu le 8 septembre 1888 lorsqu’une foule estimée à 60 000 personnes assista à la cérémonie de couronnement de la Vierge du Folgoët, « distinction » accordée par le pape Pie IX (1846-1878). À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les fidèles assistaient nombreux chaque 8 septembre aux pardons de Notre-Dame du Folgoët (figure 3). En 1946, on en comptait encore plus de 50 000. La fréquentation du pardon décline depuis les années 1960, et l’année dernière la foule n’était plus que de 5 000 personnes environ3.

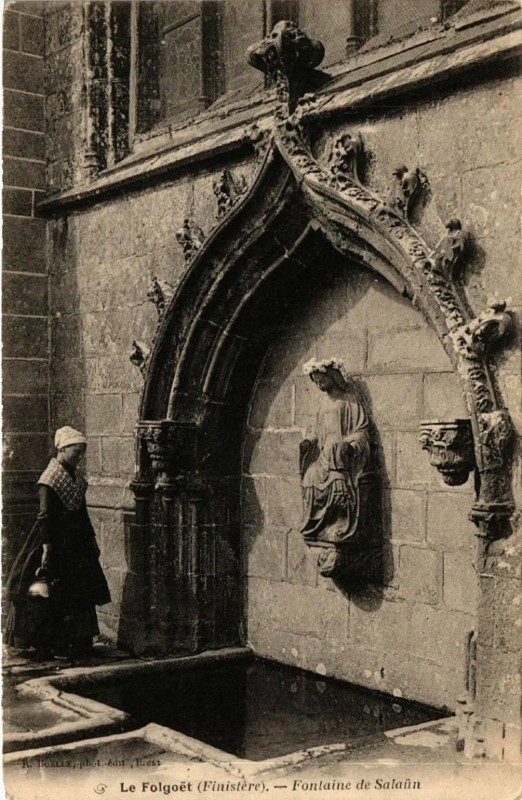

Dans le lot d’outillages se trouvait aussi un autre poinçon portant cette fois la mention FOLGOET (figure 7). Celui-ci représente l’Apparition de la Vierge et l’Enfant à un personnage qui ne peut être que Salaün ar Foll. En effet, celui-ci se tient à genoux devant l’apparition, non dans une position de prières, mais plutôt la main tendue comme pour mendier. Le large chapeau et le bâton de marche posés à terre devant lui confirment l’identification de Salaün ar Foll. Il faut enfin remarquer sur la droite une sorte de petit bâtiment ayant une statue sur sa façade : il s’agit de la fontaine Salaün. C’est la source dans laquelle Salaün ar Foll avait l’habitude de se désaltérer qui a été aménagée au chevet de la basilique en fontaine réputée miraculeuse (figure 8). Ce poinçon a été spécialement exécuté pour réaliser la médaille de forme ogivale commémorant la cérémonie du couronnement de Notre-Dame du Folgoët puisque celle-ci porte à l’exergue la date 8 7bre 1888 (figure 9). Il est légitime que sur cette face, ni la Vierge Marie, ni l’Enfant Jésus ne soient couronnés car ils ne l’étaient pas encore du vivant de Salaün ar Foll. En revanche, à l’avers ils apparaissent en pieds et dûment couronnés sur un fond semé de mouchetures d’hermine. Mais le plus important c’est que, outre la mention SALAÜN qui confirme l’identification du personnage agenouillé, cette médaille présente la particularité tout à fait exceptionnelle d’avoir une légende en breton inscrite sur ses deux faces. Il est intéressant enfin de remarquer que cette médaille a été frappée en aluminium, métal qui était devenu peu onéreux depuis les avancées techniques de 1886 qui permirent aussitôt d’en populariser l’usage. Aussi il est probable que cette médaille ait été produite en grandes quantités à l’époque, même si elle est bien difficile à trouver aujourd’hui.

En plus de leur caractère unique, qui justifie déjà à lui seul le signalement de ces poinçons, s’ajoute leur intérêt esthétique car ils apportent deux occurrences supplémentaires au catalogue iconographique pour le moins indigent de ce Saint breton un peu oublié aujourd’hui4 car il fut, il est vrai, essentiellement vénéré à la fin du Moyen Âge. Qui sait, peut-être que ces petites matrices, et les médailles qu’elles ont permis de frapper, inspireront le sculpteur qui réalisera un jour prochain la grande statue de Salaün ar Foll puisqu’il est envisagé de l’ajouter à toutes celles déjà visibles dans la fameuse Vallée des Saints de Carnoët5 (Côtes d’Armor).

Gildas SALAÜN Je dédie ce texte à mon père Marcel Salaün Bibliographie • Louis élégoët et Georges Provost, Le Folgoët, sanctuaire d’exception, éditions Coop-Breizh, 2019. • Joseph Le Bayon, Salaün ar Foll, éditions Moulet, 1923. • Jacques Le Goff et René Rémond, Histoire de la France religieuse. Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine, XVIIIe-XIXe siècle, t. 3, Seuil, 1991. • Albert Poulain et Bernard Rio, Les fontaines de Bretagne, Yoran Embanner Éditions, 2008.

1 Toute idée sera la bienvenue. Merci de m’écrire à gildas.salaun.nantes@gmail.com 2 Extrait de Henri Dropsy, « L’art et les techniques de la médaille », à lire ici https://www.medaillescanale.com/blog/l-art-et-les-techniques-de-la-medaille-par-henri-dropsy-b41.html 3 « Un grand pardon dans la ferveur et la tradition au Folgoët », Ouest-France du 8 septembre 2019 https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-folgoet-29260/en-images-un-grand-pardon-dans-la-ferveur-et-la-tradition-au-folgoet-6510400 4 Une exposition a récemment réuni un ensemble de rares objets représentant Salaün ar Foll. Aucune médaille n’y figurait. « Une exposition sur la légende de Salaün ar Foll », Ouest-France du 2 juin 2017 https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-folgoet-29260/une-exposition-sur-la-legende-de-salaun-ar-foll-5038869 5 « La statue de Salaün dans la Vallée des Saints », Ouest-France du 31 mai 2018 https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-folgoet-29260/le-folgoet-la-statue-de-salaun-dans-la-vallee-des-saints-5792486 6 Traduction Pierre-Émmanuel Marais, que je remercie. |

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés