Themes

|

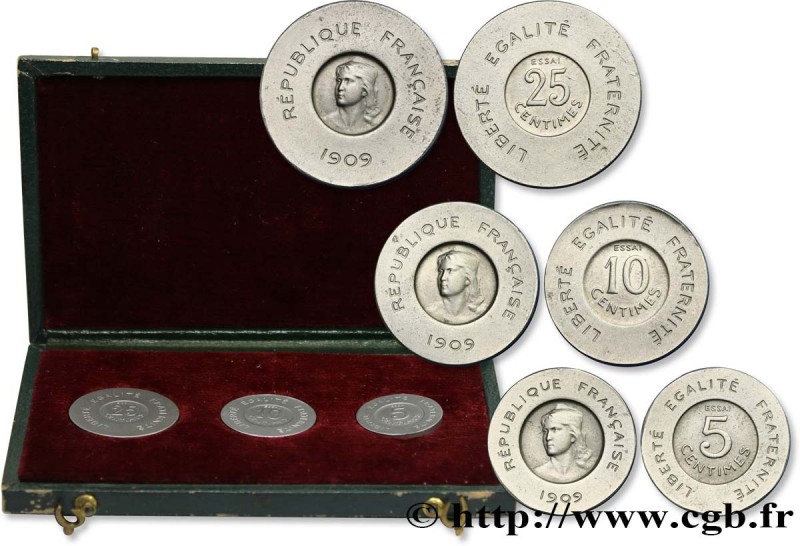

LES ESSAIS EN ALUMINIUM AU MILLÉSIME 1909 | 29/07/2019 Informations Nous vous invitons à découvrir la vaste enquête menée par Xavier Bourbon sur les essais en aluminium datés de 1909. Article précédemment paru dans l'édition estivale 2019 du Bulletin Numismatique. De longue date, un essai, dont on trouve majoritairement des exemplaires en aluminium datés de 1909, est attribué à Rude. Le premier à le mentionner comme tel est semble-t-il Mazard, le référençant comme un « essai au type de Rude », sous les N° 2279 à 2288 (Mazard, 1969). Le rapport de la commission de la monnaie d’aluminium (1910), pour laquelle ces essais ont été frappés, nous livre une vision différente des choses et par la voix même de ceux qui y ont travaillé, permet de réattribuer cette gravure à son auteur. La commission de la monnaie d’aluminium est mise en place par décret, en date du 27 août 1909. Elle a pour objectif, entre autres choses, d’évaluer les possibilités de substitution du bronze par l’aluminium ou l’un de ses alliages pour la monnaie du quotidien. Elle est composée de dix membres, MM. Violle, Le Chatelier, Schloesing, Hanriot, Bordas, Badin, Coez, Mannheim, Guillet et Matignon, qui travaillent pendant près d’un an sur le sujet. La dernière des dix réunions de cette commission s’est tenue le 8 juillet 1910 dans la salle des commissions de l’Hôtel de la Monnaie. Le rapport final est édité à l’issue de ces travaux. Le remplacement du bronze par l’aluminium ne devait pas se faire au détriment de la qualité des monnaies et de leur tenue dans le temps, compte tenu de ce que la manipulation quotidienne impose. Différents métaux et alliages ont ainsi été testés dans des conditions d’usure mécanique (chocs et frottements) et d’usure chimique (agressions par différents environnements courants : savons, acides ou bases, solutions salines). Les tests ont tout d’abord été faits avec des pièces de 5 et 10 centimes au type « Dupuis » frappées dans un premier temps par la Monnaie, avec de l’argent monétaire, de l’aluminium « pur », du bronze monétaire puis avec deux alliages d’aluminium (dits « R4 » et « A5 » – cf. tableau 1). Ce type étant en circulation, il n’était pas question d’utiliser les coins au millésime en cours. C’est la raison pour laquelle on le trouve au millésime de 1908, avec le ré-emploi d’outils existants (ayant récemment terminé leur service) avec la mention « essai » au revers, sous la valeur faciale.

Un autre type de monnaie a été employé pour ces tests, une monnaie non circulante et frappée exprès pour ces travaux. Elle est dite « au type de Rude » depuis que J. Mazard l’a appelée comme telle, sans qu’il soit possible aujourd’hui d’en indiquer clairement la raison. Guilloteau ne les référence que sous le vocable « essai » sans plus de précisions, si ce n’est qu’elles ont été frappées en aluminium comme en bronze, sans signature (N° 4635 à 4640 ; Guilloteau, 1943). Depuis que Mazard a décidé de les attribuer à ce sculpteur, certains utilisent un raccourci en parlant de l’essai de Rude, voire indiquent que le graveur est François Rude (Taillard & Arnaud, 2014). Cette pièce d’essai, frappée pour les tests des alliages monétaires à base d’aluminium et millésimée « 1909 », a donc été gravée par H. Dubois. Son attribution à F. Rude (1784-1855) est ainsi à ranger en de mauvaises lectures. Dans le rapport final de la commission, trois masses sont indiquées comme ayant été utilisées : des pièces d’environ 2,48 g ; 1,80 g et 0,93 g qui, si elles sont en aluminium, correspondent aux trois modules de 24, 21 et 19 mm. La faciale n’est à cet endroit pas indiquée dans le rapport. On peut de prime abord penser aux trois pièces de 25, 10 et 5 centimes. On connaît toutefois une pièce de 10 centimes avec un module de 24 mm. COMPOSITION DES MÉTAUX ET ALLIAGES UTILISÉS POUR LES ESSAIS

Trois de ces compositions n’ont pas été frappées avec les pièces au type « Dubois » (aluminium pur, argent monétaire et alliage A5). Il est ainsi possible de trouver cet essai dans 16 compositions différentes, dont 12 sont en aluminium avec un titre supérieur ou égal à 900 ‰. Dans ces conditions, il est difficile de faire la différence sans procéder à une analyse chimique exacte de l’alliage. Celles de 10 centimes que l’on trouve aujourd’hui dite « en aluminium » ont un poids compris entre 1,82 et 2,01 g et celles de 5 centimes entre 0,93 et 1,09 g. Il ne s’agit pas de frai ou d’usure (ces pièces n’ont pas circulé et celles ayant subi les tests ont très certainement été détruites ensuite), mais de la variation inhérente à la nature même de l’alliage employé. Dans certains cas on trouve aujourd’hui des exemplaires avec des annotations griffées sur les tranches, des poinçonnements. Ces indications, qui peuvent paraître disgracieuses, sont toutefois essentielles pour attribuer les exemplaires à tel ou tel alliage, provenant de tel ou tel essai. Ces informations sont contemporaines des essais et ont été faites à dessein. Elles correspondent à une numérotation permettant d’identifier, après test, les pièces dont il s’agit. La Monnaie avait réalisé en propre, avant l’établissement de cette commission, un certain nombre d’essais. On trouve ainsi de manière beaucoup plus rare des essais datés de 1905 en nickel ou en maillechort. A noter que ces pièces ne portent pas la mention ‘essai’ et que le visage féminin est légèrement différent. Trois de ces pièces ont été employées à titre comparatif lors de tests d’usure dans le cadre des travaux de la commission de la monnaie d’aluminium. Leur masse et une réaction à l’aimant permettent de les distinguer très facilement. Pour le reste des monnaies au type « Dubois », elles ont été frappées exclusivement dans le contexte de ces travaux. ON TROUVE AUJOURD’HUI CES ESSAIS… En aluminium (compositions variables) (fichier monnaie fmd_313114). En bronze-alu (fichier monnaie fmd_313115). En bronze monétaire (fichier monnaie v14_1112). Aux trois modules (fichier monnaies fmd_405232). S’il était besoin de signer cette gravure et d’apporter une preuve supplémentaire, je ne renverrais qu’à une médaille, qui elle est signée… Xavier BOURBON SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES - Commission de la monnaie d’aluminium (1910) Rapport final. Paris. |

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés

.jpg)