Les archives de la Monnaie de Paris, conservées par le SAEF à Savigny-le-Temple, sont une précieuse source d’informations concernant l’identification et la compréhension des pièces d’essais qui sont dispersées dans les collections. Comme nous avons pu le voir dans les bulletins précédents, certaines pièces des collections Pierre et Michel, vendues par la CGB entre 2007 et 2014, ont ainsi acquis des attributions très différentes de leurs millésimes et pays d’origine. Une autre série se distingue dans ces collections, il s’agit des monnaies dodécagonales (tranche à 12 pans) frappées avec des coins du Maroc de 1921 dont les diamètres ont été réduits ou élargis. Les modules de ceux-ci correspondent à des essais à pans sans dénomination de 1938 classés à tort pour la France.

19.5 mm : Essai 50c Maroc (1921) Bronze-Alu

Monnaies 30 (Pierre) : 4.99 g, 5.97 g, 6.79 g, 6.88 g

Monnaies 37 (Pierre 2) : 4.99 g, 5.99 g, 6.72 g

Modernes 25 (Michel) : 4.98 g, 5.69 g, 5.77 g, 5.88 g, 7.01 g

19.5 mm : Essai 1938 Bronze-Alu

Monnaies 37 (Pierre 2) : 4.99 g

19.5 mm : Essai 50c Maroc (1921) Laiton-Ni

Modernes 25 (Michel) : 4.93 g, 6.93 g

19.5 mm : Essai 1938 Laiton-Ni

Monnaies 30 (Pierre) : 4.95 g

Monnaies 44 : 5.05 g, 7.03 g

Modernes 25 (Michel) : 5.95g

25.5 mm : Essai 50c Maroc (1921) Bronze-Alu

Monnaies 30 (Pierre) : 11.97 g, 11.98 g

Modernes 25 (Michel) : 9.90 g, 11.91 g, 13.72 g, 14.05 g

25.5 mm : Essai 1938 Bronze-Alu

iNumis 47 : 12.08 g

25.5 mm : Essai 50c Maroc (1921) Laiton-Ni

Monnaies 30 (Pierre) : 12.12 g, 12.14 g

Monnaies 37 (Pierre 2) : 14.26 g, 14.28 g

Modernes 25 (Michel) : 9.72 g, 10.07 g, 12.05 g, 14.17 g

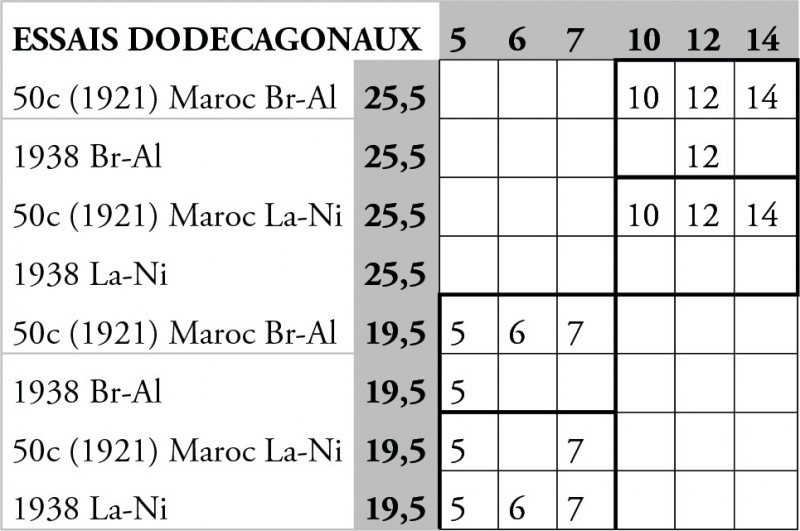

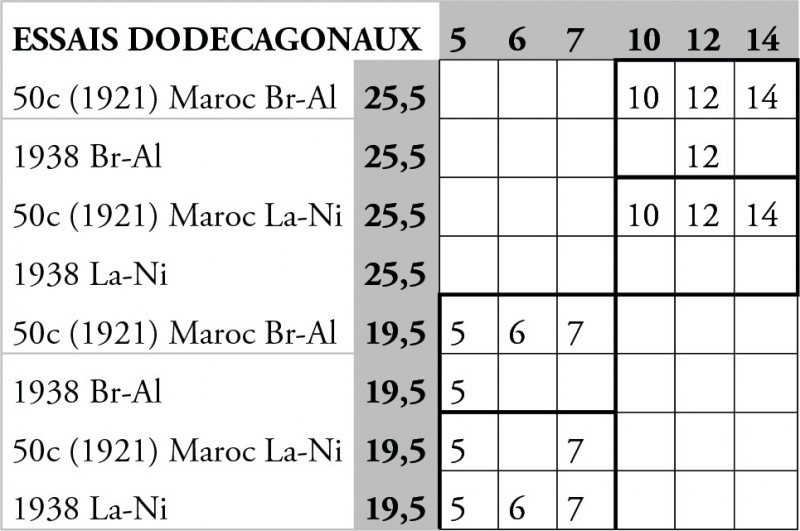

Les caractéristiques de chacun de ces essais sont réunies dans le tableau suivant. On distingue expérimentalement une gamme de poids à 5 g (± 0.07), 6 g (± 0.31), 7 g (± 0.28) au diamètre de 19.5 mm et une gamme à 10 g (± 0.28), 12 g (± 0.14), 14 g (± 0.28) au diamètre de 25.5 mm, chacune réalisée en bronze d’aluminium (CuAl) et laiton de nickel (CuZnNi). Il est à noter que ce tableau n’est pas exhaustif et qu’il pourrait exister d’autres exemplaires pour le compléter. Lecompte référence les poids observés au numéro Lec-206, qui devraient plutôt être regroupés selon les poids théoriques.

Tableau de répartition des diamètres (en millimètres)

en fonction des poids (en grammes).

Aucun historique n’était connu pour ces essais, d’autant plus qu’aucune monnaie à 12 pans n’a jamais circulé en France ou dans les colonies. Seul le Royaume-Uni avait émis une pièce à 12 pans en 1937 (3 pence, CuAl 21.5 mm). Fort heureusement, un document d’archive apporte la réponse à nos questions. Il s’agit d’une note du 6 novembre 1939 d’Etienne Moeneclaey, directeur de l’Administration des Monnaies et Médailles, à Yves Bouthillier, directeur du Mouvement général des fonds (SAEF H35-467).

E. Moeneclaey expose à Y. Bouthillier que la fabrication des monnaies est restreinte suite à la réquisition des métaux par le ministre de l’Armement. Cela réduit ainsi les tonnages nécessaires pour les frappes monétaires, de même que les commandes reçues des colonies, telles que l’Indochine et le protectorat du Maroc. La commande du protectorat du Maroc concerne le remplacement des pièces de 50 centimes et de 1 franc en cupro-nickel (90% de nickel), par des pièces en laiton de nickel (1% de nickel) de forme dodécagonale.

50 centimes Maroc 1921, 4.8 g 23 mm

1 franc Maroc 1921, 7.8 g 27 mm

La fabrication qui devait commencer en septembre 1939 est interrompue par la mobilisation. Y. Bouthillier relance E. Moeneclaey afin de procéder à l’exécution de la commande pour alimenter le stock de pièces divisionnaires qui manque en circulation. Cependant, le complément en pièces ne peut être frappé en nickel et le remplacement au nouveau type consommerait le bronze-aluminium qui est réservé aux 5 francs métropolitaines. Le programme de fabrication établi que les 115 tonnes de flans de bronze d’aluminium seront exclusivement réservées à la frappe des pièces de 5 francs. La négociation auprès de fournisseurs belges et suisses pourrait débloquer 30 à 40 tonnes supplémentaires en février 1940 afin de réaliser les commandes indochinoises et marocaines, mais les caractéristiques des pièces nécessiteront des modifications. E. Moeneclaey précise cependant que la préparation des instruments monétaires pour les pièces à 12 pans est en cours et que l’achat d’une machine à brocher, pour la réalisation des viroles, a été couvert par le versement de 350 000 francs par le Protectorat. Le décret pour la création de ces nouvelles monnaies a quant à lui été reporté par la mobilisation.

Dans une note du 4 juin 1940, E. Moeneclaey expose la situation des fabrications monétaires à la Direction du Mouvement Général des Fonds (SAEF H30-358). Il indique que la fabrication des pièces de 50 centimes et 1 franc décidée avant la guerre ne peut actuellement pas être réalisée étant donné les difficultés croissantes d’approvisionnement en flans.

Finalement, les évènements ont fait que ce projet ne s’est jamais concrétisé et d’ailleurs, aucune pièce n’a été frappée pour le Maroc avant 1945. On peut supposer que les pièces d’essais dodécagonales ont été réalisées en 1938, comme l’indique le millésime des exemplaires sans dénomination. Le module de 19.5 mm était ainsi destiné à la future pièce de 50 centimes et celui de 25.5 mm à la future pièce de 1 franc. Notons qu’une virole à 12 pans a également été essayée en 1939 sur la future 10 centimes Lindauer en zinc.

Laurent BONNEAU (zn1.com)

BIBLIOGRAPHIE

• LECOMPTE Jean, Monnaies et jetons des colonies françaises. Monaco, éd. Victor Gadoury, 2000.

• Service des Archives Economiques et Financières, 471 Avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple.