C'est un drôle d'objet que nous vous présentons aujourd'hui : le dollar roue de charette (cartwheel en anglais) de William Jennigs Bryan. Cette monnaie frappée par Gorham Mfg. Co., Silversmiths représente le diamètre du dollar officiel, avec la circonférence de la roue de charette et le diamètre en valeur équivalente or qui a le diamètre total de l'objet. Le diamètre de la pièce représente la quantité d'argent nécessaire pour arriver à une parité avec 1 dollar or.

Cet objet n'a de sens que si nous abordons le problème suscité par le bimétallisme des monnaies au XIXe siècle, avec cette grande difficulté pour les banques centrales et les gouvernements de jongler avec les cours fluctuants de l'or et de l'argent. Ce problème est récurrent dans de nombreux pays, et surtout aux États-Unis où l'exploitation des mines d'or et d'argent a un poids économique et politique non négligeable.

La question du bimétallisme monétaire, au même titre que celle du libre échange commercial ou encore du principe de non-interventionnisme extérieur, sera d'ailleurs un des grands sujets de controverse politique de cette fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle aux États-Unis.

Un système bimétallique

Le Coinage Act proposé par le secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, et adopté par le Congrès le 2 avril 1792, permet la création du premier système bimétallique avec une parité argent-or de 15 pour 1, correspondant au ratio alors observé. Cet acte permet la création illimitée et libre de monnaie tant pour l'or que pour l'argent. Les deux premiers directeurs adoptent en fait un standard argent au titre de 900/1000, ce qui ramène le ratio à 15,25 pour 1. Dans le même temps, la France avait adopté en 1803 un ratio de 15,5 pour 1. Par contre, l'Angleterre a adopté en 1816 un standard or avec un ratio de 16 pour 1, ce qui entraînera dans les années 1830 la disparition des monnaies en argent.

Le Coinage Act du 28 juin 1834 modifie la parité à 16 pour 1 : l'argent devient alors sous-évalué et plus personne n'apporte d'argent aux ateliers monétaires. Fondre des dollars en argent devient alors une activité lucrative. Le gouvernement des États-Unis stoppe la fabrication des monnaies (excepté celle des les fameux trade dollars) en 1873 au grand désarroi des états de l'Ouest, grands producteurs d'argent. La baisse du cours de l'argent devient alors "le Crime de 1873". Alors que de nombreux pays, notamment européens, abandonnent le double standard pour adopter définitivement un standard or, les États-Unis tergiversent. Le cours des dollars argent est maintenu. Le Coinage Act de 1873, en réduisant la production d'argent monétaire, concourt à une spirale déflationniste qui aboutit à la crise de 1873. En privilégiant l'or en 1873, il entraîne la ruée vers l'or dans les collines noires en 1874, ruée dont le fait le plus marquant sera la campagne sanglante du Général Custer contre les tribus indiennes et la fameuse bataille de Little Big Horn.

Sous la pression du représentant démocrate du Missouri Richard Parks Bland, surnommé "Silver Dick" en raison des mines d'argent qu'il possède au Nevada (gravure ci-contre), la loi Bland-Allisson est adoptée par le Congrès le 28 février 1878 malgré le véto du président Hayes. Cette loi oblige le secrétaire au Trésor à acheter chaque mois pour 2 millions de dollars d'argent au prix du marché et à frapper de la monnaie à la parité de 16 pour 1. Pourtant, cette loi ne parvient pas à enrayer la baisse du cours de l'argent. Elle est complétée en 1890 par le Sherman Silver Purchase Act proposé par le président Grover Cleveland. Destinée à soutenir les fermiers de l'Ouest - fortement endettés suite à plusieurs années de sécheresse - par la baisse des taux d'intérêt et à aider les exploitations minières, cette loi contraint le Trésor à acheter de l'argent métal non sur la base d'un montant fixe mais en volume, soit 4,5 millions d'onces par mois, ce qui représente alors la totalité de la production estimée. L'argent métal est payé en billets échangeables en or ou en argent. Les stocks d'or se réduisent rapidement et atteignent un niveau critique. Le président Cleveland est contraint d'emprunter 65 millions de dollars or au banquier J.P. Morgan. Au même moment, la bulle spéculative née du financement des chemins de fer éclate avec de très nombreuses faillites : c'est la panique de 1893. Le Sherman Silver Purchase Act est finalement annulé, causant la fermeture de très nombreuses mines d'argent qui ne rouvriront jamais.

Sous la pression du représentant démocrate du Missouri Richard Parks Bland, surnommé "Silver Dick" en raison des mines d'argent qu'il possède au Nevada (gravure ci-contre), la loi Bland-Allisson est adoptée par le Congrès le 28 février 1878 malgré le véto du président Hayes. Cette loi oblige le secrétaire au Trésor à acheter chaque mois pour 2 millions de dollars d'argent au prix du marché et à frapper de la monnaie à la parité de 16 pour 1. Pourtant, cette loi ne parvient pas à enrayer la baisse du cours de l'argent. Elle est complétée en 1890 par le Sherman Silver Purchase Act proposé par le président Grover Cleveland. Destinée à soutenir les fermiers de l'Ouest - fortement endettés suite à plusieurs années de sécheresse - par la baisse des taux d'intérêt et à aider les exploitations minières, cette loi contraint le Trésor à acheter de l'argent métal non sur la base d'un montant fixe mais en volume, soit 4,5 millions d'onces par mois, ce qui représente alors la totalité de la production estimée. L'argent métal est payé en billets échangeables en or ou en argent. Les stocks d'or se réduisent rapidement et atteignent un niveau critique. Le président Cleveland est contraint d'emprunter 65 millions de dollars or au banquier J.P. Morgan. Au même moment, la bulle spéculative née du financement des chemins de fer éclate avec de très nombreuses faillites : c'est la panique de 1893. Le Sherman Silver Purchase Act est finalement annulé, causant la fermeture de très nombreuses mines d'argent qui ne rouvriront jamais.

Le "Free Silver", la frappe libre de l'argent

La libre frappe de l'argent avait été mise en place en 1792. Le Trésor s'engageait à racheter son argent-métal à quiconque en rapportait dans un hôtel des monnaies, en fournissant en échange des pièces de monnaie du même poids. Ce principe était destiné à accompagner la croissance démographique et territoriale des États-Unis. Les disparités entre cours de l'or et cours de l'argent métal étaient régulièrement corrigées grâce à de nouvelles découvertes aurifères : Géorgie en 1828, Californie en 1848 et Australie en 1851. L'acte de 1873 met provisoirement fin au "Free Silver", mais le rachat d'argent à partir de 1878 et confirmé en 1890 relance ce système inflationniste qui fait baisser les taux d'intérêt, et qui est aussi très lucratif pour les sociétés minières : alors que le ratio officiel est de 16 pour 1, le taux réel va jusqu'à 32 pour 1.

Suite à la première alerte de 1873, un vaste mouvement de promotion du "Free Silver" voit le jour, dépassant le clivage traditionnel entre Démocrates et Républicains. Un éphémère Silver Republican Party est même créé à cette occasion. Le mouvement du "Free Silver" est vite associé aux classes populaires, aux petits fermiers et aux ouvriers, tandis que les défenseurs de l'étalon or sont associés aux banquiers, capitaines d'industries monopolistiques et aux fameux barons voleurs de l'époque.

Bryan candidat de l'étalon argent contre McKinley candidat de l'étalon or

Suite à la panique de 1893, le bimétallisme devient une véritable pomme de discorde. Les Démocrates, tenus pour responsables de la crise, sont largement battus en 1894 au Congrès par les Républicains. Pour les élections présidentielles de 1896, une campagne féroce s'engage entre le démocrate William Jennigs Bryan, partisan de l'argent et le républicain William McKinley, partisan de l'or.

McKinley l'emporte. A partir de 1897, l'économie se redresse et la confiance revient avec la découverte d'or au Klondike. Bryan sera de nouveau candidat en 1900 et en 1908, mais sans succès. Par la suite, il sera brièvement secrétaire d'Etat du gouvernement Wilson, qu'il quittera en 1915 du fait de son pacifisme et de ses positions pour le non-interventionnisme. Il sera ensuite un fervent promoteur de la prohibition puis luttera au soir de sa vie contre l'enseignement du darwinisme dans les écoles.

Le "cartwheel" dollar de Bryan, un outil de propagande

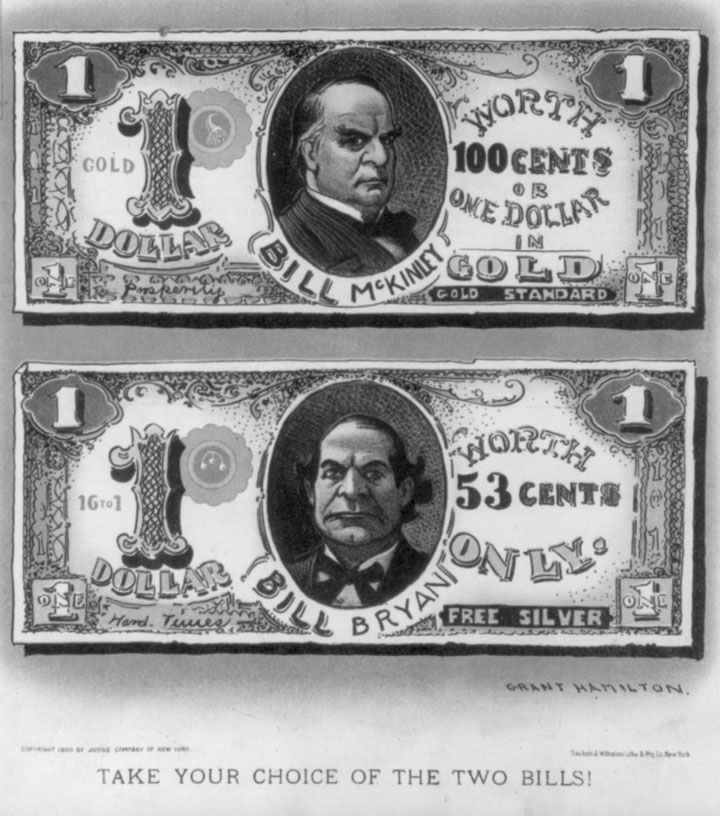

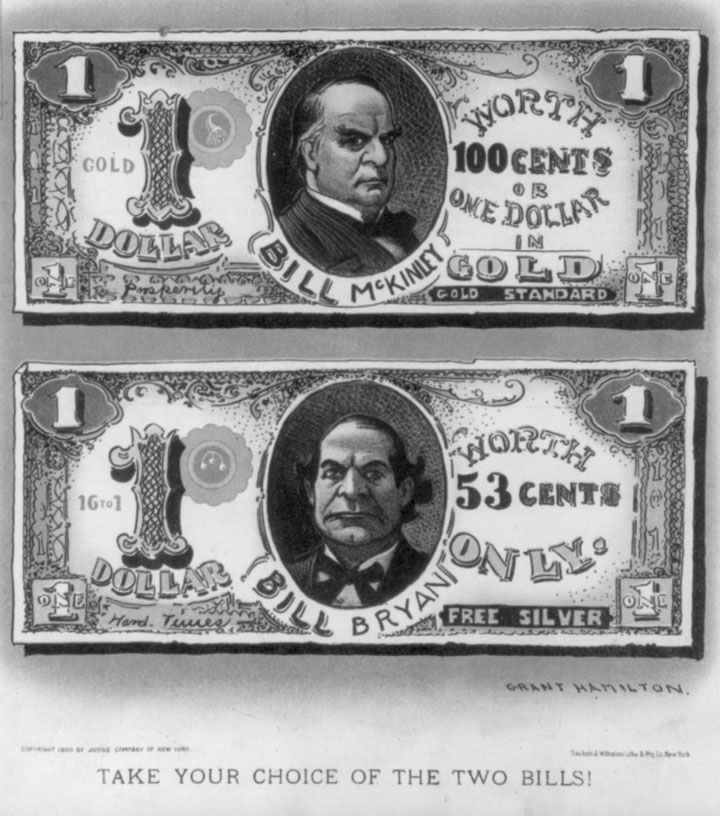

Bien que battu à plusieurs reprises par les candidat du Parti Républicain, Bryan était un infatigable et talentueux orateur. Pour la campagne de 1896, il prononce plus de 600 discours dans 27 états différents. Pour contrer cet orateur populaire et respecté, ses adversaires se lancent dans une campagne visant à le ridiculiser. A l'heure où les seuls médias de masse sont les journaux et magazines, les caricatures et dessins humoristiques (voir ci-dessus) se multiplient pour mettre à mal William Bryan et le mouvement "Free Silver".

A côté de ces écrits et dessins figurent nos fameux dollars, objets de propagande d'une efficacité redoutable, qui mettent à mal William Bryan en montrant que le dollar argent est surévalué, et qu'il ne vaut en réalité que la moitié du dollar or. La mention au revers indique qu'un dollar du gouvernement contient 412,5 grains (26,73 g) d'argent au titre de 900/1000 de fin et que ce dollar contient 823 grains (53,33 g) d'argent, soit l'équivalent d'un dollar or.

A côté de ces écrits et dessins figurent nos fameux dollars, objets de propagande d'une efficacité redoutable, qui mettent à mal William Bryan en montrant que le dollar argent est surévalué, et qu'il ne vaut en réalité que la moitié du dollar or. La mention au revers indique qu'un dollar du gouvernement contient 412,5 grains (26,73 g) d'argent au titre de 900/1000 de fin et que ce dollar contient 823 grains (53,33 g) d'argent, soit l'équivalent d'un dollar or.

Il existe un certain nombre de monnaies qui reprennent ce principe de comparaison des poids et diamètres, mais le type à roue de charrette est sans aucun doute le plus célèbre et le plus symbolique.

Sources images : Collection of the U.S. House of Representatives, cgb.fr

Notes :

- Bimétallisme : Système monétaire fondé sur la reconnaissance de deux monnaies légales, caractérisé par la frappe libre et le pouvoir libératoire illimité de l'or et de l'argent ainsi que par un rapport légal fixe entre ces deux métaux.

- Le grain est une unité de mesure utilisée dans les systèmes anglo-saxons. Un grain est égal à 1/437,5 d'once troy soit 64,8 milligrammes.

Sous la pression du représentant démocrate du Missouri Richard Parks Bland, surnommé "Silver Dick" en raison des mines d'argent qu'il possède au Nevada (gravure ci-contre), la loi Bland-Allisson est adoptée par le Congrès le 28 février 1878 malgré le véto du président Hayes. Cette loi oblige le secrétaire au Trésor à acheter chaque mois pour 2 millions de dollars d'argent au prix du marché et à frapper de la monnaie à la parité de 16 pour 1. Pourtant, cette loi ne parvient pas à enrayer la baisse du cours de l'argent. Elle est complétée en 1890 par le Sherman Silver Purchase Act proposé par le président Grover Cleveland. Destinée à soutenir les fermiers de l'Ouest - fortement endettés suite à plusieurs années de sécheresse - par la baisse des taux d'intérêt et à aider les exploitations minières, cette loi contraint le Trésor à acheter de l'argent métal non sur la base d'un montant fixe mais en volume, soit 4,5 millions d'onces par mois, ce qui représente alors la totalité de la production estimée. L'argent métal est payé en billets échangeables en or ou en argent. Les stocks d'or se réduisent rapidement et atteignent un niveau critique. Le président Cleveland est contraint d'emprunter 65 millions de dollars or au banquier J.P. Morgan. Au même moment, la bulle spéculative née du financement des chemins de fer éclate avec de très nombreuses faillites : c'est la panique de 1893. Le Sherman Silver Purchase Act est finalement annulé, causant la fermeture de très nombreuses mines d'argent qui ne rouvriront jamais.

Sous la pression du représentant démocrate du Missouri Richard Parks Bland, surnommé "Silver Dick" en raison des mines d'argent qu'il possède au Nevada (gravure ci-contre), la loi Bland-Allisson est adoptée par le Congrès le 28 février 1878 malgré le véto du président Hayes. Cette loi oblige le secrétaire au Trésor à acheter chaque mois pour 2 millions de dollars d'argent au prix du marché et à frapper de la monnaie à la parité de 16 pour 1. Pourtant, cette loi ne parvient pas à enrayer la baisse du cours de l'argent. Elle est complétée en 1890 par le Sherman Silver Purchase Act proposé par le président Grover Cleveland. Destinée à soutenir les fermiers de l'Ouest - fortement endettés suite à plusieurs années de sécheresse - par la baisse des taux d'intérêt et à aider les exploitations minières, cette loi contraint le Trésor à acheter de l'argent métal non sur la base d'un montant fixe mais en volume, soit 4,5 millions d'onces par mois, ce qui représente alors la totalité de la production estimée. L'argent métal est payé en billets échangeables en or ou en argent. Les stocks d'or se réduisent rapidement et atteignent un niveau critique. Le président Cleveland est contraint d'emprunter 65 millions de dollars or au banquier J.P. Morgan. Au même moment, la bulle spéculative née du financement des chemins de fer éclate avec de très nombreuses faillites : c'est la panique de 1893. Le Sherman Silver Purchase Act est finalement annulé, causant la fermeture de très nombreuses mines d'argent qui ne rouvriront jamais.

A côté de ces écrits et dessins figurent nos fameux dollars, objets de propagande d'une efficacité redoutable, qui mettent à mal William Bryan en montrant que le dollar argent est surévalué, et qu'il ne vaut en réalité que la moitié du dollar or. La mention au revers indique qu'un dollar du gouvernement contient 412,5 grains (26,73 g) d'argent au titre de 900/1000 de fin et que ce dollar contient 823 grains (53,33 g) d'argent, soit l'équivalent d'un dollar or.

A côté de ces écrits et dessins figurent nos fameux dollars, objets de propagande d'une efficacité redoutable, qui mettent à mal William Bryan en montrant que le dollar argent est surévalué, et qu'il ne vaut en réalité que la moitié du dollar or. La mention au revers indique qu'un dollar du gouvernement contient 412,5 grains (26,73 g) d'argent au titre de 900/1000 de fin et que ce dollar contient 823 grains (53,33 g) d'argent, soit l'équivalent d'un dollar or.