LA GLOIRE DE L’ARMÉE SOUS CONSTANTIN Ier

David Dufeux, La Gloire de l’Armée sous Constantin Ier, Blérancourt, 2025, broché, 15 x 22,5 cm, 192p., ill. N&B dans le texte. Code : lg88. Prix : 28€.

Je vous propose de découvrir un petit ouvrage sans prétention, consacré à un monnayage que nous rencontrons très souvent dans nos classeurs, médailliers ou sur la toile. Le type « GLORIA EXERCITVS » fait son apparition en 330 et va avoir une longévité indéniable pour la période puisqu’il ne disparaît qu’en 341. Ce type monétaire, mis en place par Constantin Ier, va lui survivre et continuer à être frappé par ses fils Constantin II, Constans et Constance II. Si le type semble présenter une unité liée à la légende, en fait ce monnayage connaît de profondes modifications, liées à la réforme monétaire de 335 qui abaisse la taille des monnaies de bronze qui passe du 1/132 L., poids théorique : 2,46 g avec un cours de 100 deniers, et qui lui fait parfois donner le nom de centenionalis. Après 335, cette taille passe au 1/192 L., poids théorique : 1,69 g avec le même cours de 100 deniers, soit un abaissement de la masse pondérale de plus de 30 % !

Si, en 330, ce type est frappé pour Constantin Ier et ses fils Constantin II et Constance II, Constans rejoint son père et ses frères dès 333. Après la réforme, ce sont Delmace en 335 et Hanniballien qui rallient le collège impérial, mais pour le second, c’est un type particulier et différent qu’il utilise. Après la mort de Constantin Ier le 22 mai 337 et l’élimination de la branche collatérale de Constantin avec Delmace et Hanniballien, à partir du 9 septembre 337, les trois fils survivants de Constantin Ier se partagent le pouvoir et l’Empire. Mais l’entente entre les successeurs de Constantin ne perdure pas longtemps. Le benjamin, Constans se révolte contre son frère Constantin II qui est finalement éliminé en avril 340. Restent seuls Constance II et Constans qui referment cette émission. Un nouveau type le remplace dès 342 avec la légende « VICTORIAE DD AVGG Q NN ».

Ce type, qui semble si courant au préalable et stéréotypé, revêt en fait une variété et une diversité présentant de grandes disparités entre les pièces les plus courantes et certaines de la plus grande rareté. Aux personnages évoqués, il faut ajouter des hybrides associant les bustes de Rome ou de Constantinople au revers « Gloria Exercitus ». Ce type a été frappé dans tous les ateliers fonctionnant de l’Empire. C’est à ce travail que s’est livré David Dufeux dans cette étude, consacrée uniquement à ce type.

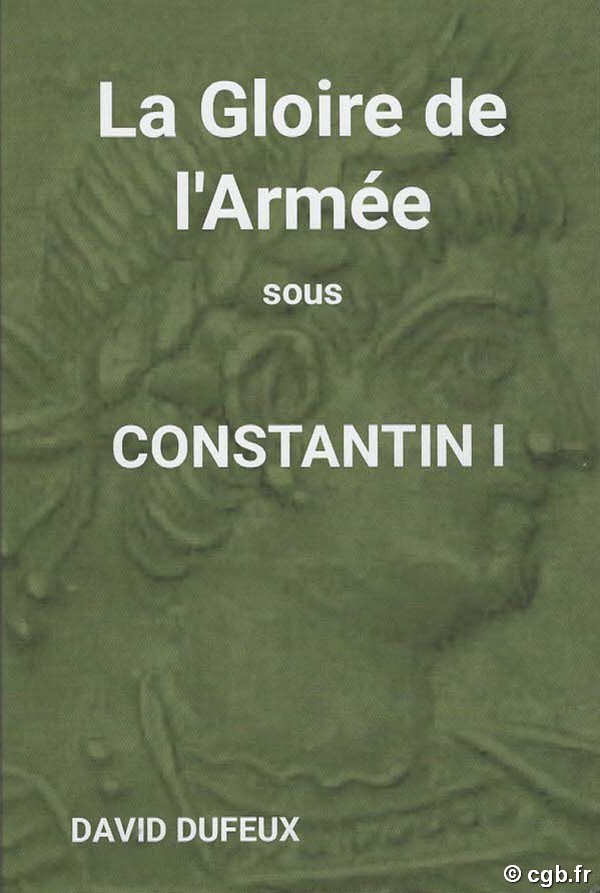

Les ouvrages anciens dont H. Cohen publié au XIXe siècle entre 1880 et 1892 pour la seconde édition de ce monument, sont peu précis pour cette période et ce type de monnayage. Si l’ouvrage de Jules Maurice, Numismatique Constantinienne, 3 volumes, Paris, 1908-1912 a marqué un progrès dans l’étude du monnayage constantinien, il est aujourd’hui dépassé. Il a fallu attendre les années 60 pour avoir deux outils complémentaires, consacrés au monnayage de bronze avec d’une part le petit ouvrage de R. A. G. Carson, P. V. Hill et J. P.C Kent, Late Roman Bronze Coinage (LRBC), Londres, 1960 et d’autre part celui de G. Bruck, Die Spätrömische Kupferprägung, Graz, 1961, réimprimé et traduit en anglais en 2014. Plus récemment, l’ouvrage de S. M. Caza A handbook of Late Bronze Coin Types, 324-395, Spink, London, 2021 est venu renouveler le panel qui nous est offert pour ce monnayage. Peu nombreux sont les ouvrages réservés à un seul type comme le remarquable livre de D. Alten et C.-F. Zschucke, Die Römische Münzserie Beata Tanquillitas in der Prägestätte, Trier 321-323, Trier, 2004, consacré au type de l’autel surmonté d’un globe et d’étoiles. L’ouvrage de D. Defieux s’inscrit dans cette veine, en s’appuyant sur le RIC, rédigé il y a une soixantaine d’années par P. M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, vol. VII, Constantine and Licinius, A. D 313-337, London, 337.

Pour en revenir à l’ouvrage de David Dufieux, c’est un manuel pratique, en français, afin d’aborder ce monnayage qui est l’un des plus courants du IVe siècle et se rencontre très souvent dans les musées, les trésors, les sites et les collections privées, mais en revanche passe encore trop rarement en vente, en dehors d’internet à cause de leur faible valeur et prix de vente. L’auteur en 190 pages nous invite à découvrir ce monnayage riche et attachant et peut-être, pourquoi pas, à débuter une collection basée sur « Gloria Exercitus », où même encore aujourd’hui, on peut facilement découvrir une monnaie inédite ou une variante qui n’avait pas été relevée jusqu’à ce jour !

Marquez le sommaire qui précède l’ouvrage. L’auteur débute par la définition du type « Gloria Exercitus » et les différents personnages qui l’ont utilisé (p. 1-2), rappelant les deux principales variantes utilisées pendant cette période (Æ 3 ou PB (330-335) pour les premiers et Æ 4 ou PBQ (335-341) pour les seconds). L’auteur s’attaque d’abord à la description de l’avers avec les différents types de bustes rehaussés de multiples diadèmes (p. 3-10). Il s’attache d’ailleurs à décrire ces différents types de diadèmes (perlé, lauré et perlé, perlé et gemmé) illustrés avec des agrandissements détourés, complétés par une liste des différents types de bustes qui sont codés (p. 10). Cette page devra être aussi isolée afin de pouvoir être retrouvée facilement. Nous avons ensuite la liste des différentes légendes d’avers (p. 11-12) accompagnée de traductions afin de comprendre et utiliser ces titulatures. Suivent les pages consacrées au revers (p. 13-20) illustrées encore une fois avec de nombreux agrandissements qui abordent successivement la scène principale, à savoir les deux soldats encadrant deux enseignes (de 330 à 335) ou une enseigne (335-337-341), complétées par les symboles qui surmontent ou ornent les étendards (p. 14-15), puis les marques qui se trouvent dans le champ entre les étendards pour les monnaies les plus lourdes (330-335) (p. 16-18). Il s’intéresse aussi aux marques placées à l’exergue qui précèdent ou suivent les marques d’atelier (p. 19). Cette partie se termine par les différentes formes de la légende de revers et les variantes qui lui sont associées.

Nous trouvons ensuite les pages consacrées aux ateliers monétaires qui ont frappé ce type avec les marques afférentes (p. 21-24) : Alexandrie, Antioche, Aquilée, Arles, Constantinople, Cyzique, Héraclée, Lyon, Nicomédie, Rome, Siscia, Thessalonique et Trèves. La page consacrée aux indices de rareté s’appuie sur ceux du RIC VII. Le tableau de la page 26 sur la datation des types et des émissions sera très utile. L’auteur nous livre ensuite un guide d’utilisation de son ouvrage (p. 27) complété d’un succinct lexique numismatique (p. 28).

Suit l’étude du type par ateliers classés par ordre alphabétique, en débutant par Alexandrie (p. 29-40). Pour chaque atelier, nous avons des tableaux et des agrandissements photographiques répartis par Augustes et Césars, sans oublier les monnaies des deux capitales, Rome et Constantinople. Le même plan est repris pour les autres ateliers. Suivent les ateliers d’Antioche (p. 41-52), d’Aquilée (p. 53-64), d’Arles (p. 65-76), de Constantinople (p. 77-90) de Cyzique (p. 91-102), d’Héraclée (p. 103-114), de Lyon (p. 115-126), de Nicomédie (p. 127-138), de Rome (p. 139-150), de Siscia (p. 151-162), de Thessalonique (p. 163-172) et enfin de Trèves (p. 173-183). Ce catalogue, qui repose sur les exemplaires recensés au moment de la publication du volume VII du RIC, est complété par les monnaies apparues depuis près de six décennies, en particulier grâce aux sites internet comme celui de Nummus Bible. Quelques pages sur les monnaies fautées (p. 184-188) et les imitations complètent ce panorama (p. 189-190) et referment cet ouvrage qui se clôt sur de courts remerciements.

Laurent SCHMITT (ADR 007)

* Les pièces sont en vente sur le site Cgb.fr parmi les « Gloria Exercitus » disponibles sur le site cgb.fr, soit plus de 400 monnaies !

Lh 91 : 78€