Themes

|

LE CATALOGUE DES MONNAIES GAULOISES, CELTIQUES ET MASSALIÈTES | 25/05/2021 Informations

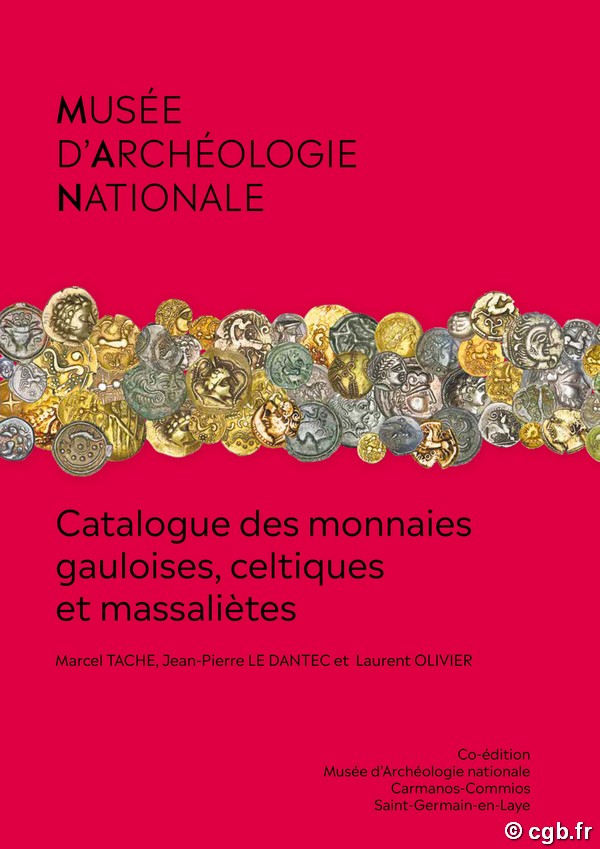

Cet ouvrage était attendu depuis très longtemps et nous ne pensions pas le voir publier de notre vivant. C’est fait, il est paru en fin d’année dernière et vous pouvez vous le procurer à partir de maintenant. D’un point de vue technique, il est plutôt réussi. Le choix du papier, la qualité de reproduction des 144 planches finales, une épaisse couverture cartonnée et le choix d’un imprimeur que nous connaissons bien, l’Imprimerie Chirat, puisque c’est le nôtre depuis près de deux décennies, font de cet ouvrage un événement incontournable de ce début d’année numismatique bien terne, COVID oblige. J’émettrai une réserve quant au prix de ce dernier qui me semble élevé pour de petits collectionneurs, surtout pour une collection d’ampleur nationale, conservée dans l’un de nos plus prestigieux musées (musée d’Archéologie nationale, MAN de Saint-Germain-en-Laye), mais le statut d’entreprise privée et malheureusement le tirage de ces ouvrages spécialisés font qu’il faudra encore une fois casser notre tirelire pour se l’offrir. Rapporté au nombre de monnaies référencées (5 405), ce livre n’est pas si cher pour une telle entreprise, menée sur un longue période. Cette entreprise a pu aboutir grâce au travail assidu de Jean-Pierre Le Dantec, numismate émérite, élève et ami de Jean-Baptiste Colbert-de-Beaulieu, que nous connaissons depuis longtemps, de Laurent Olivier, conservateur en chef des collections d’archéologie celtique et gauloise au MAN et enfin de Marcel Tache qui n’est plus à présenter, co-auteur des fameux « DT » devenus des références incontournables en matière de numismatique celtique, qui a participé à la prise en charge photographique du livre et est aussi l’éditeur de celui-ci. L’ouvrage se décompose en trois grandes parties. La première est consacrée à l’histoire de la collection, sa constitution, son évolution, la longue maturation qui a conduit à la publication de celui-ci, au mode d’emploi nécessaire à son utilisation et à sa compréhension ! Nous allons revenir plus longuement sur cet ensemble. La deuxième est constituée par le catalogue qui ressemble un peu à celui d’Ernest Muret et Anatale Chabouillet, publié en 1889. Enfin la troisième partie est constituée par les planches dont nous avons déjà dit le plus grand bien. Il ne nous reste plus qu’à vous donner l’envie de l’ouvrir, de le consulter et de l’utiliser. Je préviens immédiatement nos lecteurs que cela ne sera pas toujours chose facile, du fait du choix de la présentation de la collection. En effet les monnaies n’ont pas été réparties par région ou par ethnie ou encore par métal, mais en suivant l’ordre naturel de la constitution de la collection, ce qui peut se justifier parfaitement dans le cadre d’une présentation de caractère muséal, mais risque de perturber un certain nombre d’utilisateurs, moi le premier. Dans un tel ouvrage, un index, outre celui des lieux de trouvailles, voir plusieurs, comme cela se pratique dans de nombreuses publications, aurait permis de pratiquer des recherches croisées, outil indispensable, aujourd’hui à l’heure du numérique. Son absence obligera tout chercheur, voir collectionneur à faire ce travail afin de faciliter son utilisation. En son temps, nous avions déjà signalé ce défaut pour l’ensemble des quatre volumes du « DT ». L’ouvrage débute par une introduction sous la plume d’Hilaire Multon, conservateur général du Patrimoine, directeur du musée d’Archéologie nationale, Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (p. 3-4) qui rappelle les missions imparties au musée et le long chemin parcouru depuis 1867, date de la fondation de la collection numismatique. Il indique aussi les partenariats établis avec différents organismes et intervenants scientifiques dans les dix dernières années, qui ont amené à la publication des 5 405 monnaies de la deuxième collection nationale en matière de monnayage celtique. Suit une page spécifique dédiée aux remerciements (p. 6) puis une table des matières succincte (p. 7). La partie la plus didactique de l’ouvrage débute à la page 8 sous la plume conjointe de Laurent Olivier et Jean Pierre Le Dantec. Elle retrace en détail l’histoire de la collection de numismatique gauloise, celtique et massaliète du musée d’Archéologie nationale (p. 8-15). C’est l’occasion de rappeler que c’est grâce à Napoléon III (1852-1870) qu’est né en 1862 l’ancêtre de l’actuel musée à la suite de la création de la Commission de Topographie des Gaules en 1858. L’apport des fouilles d’Alise-Sainte-Reine, à partir de 1861, va être déterminant dans le déroulement des événements qui vont suivre. La collection des monnaies gauloises sera placée dans la Salle du Trésor du château de Saint-Germain, récemment restauré, qui servira d’écrin et de réceptacle en 1867 aux monnaies provenant des fouilles d’Alésia (dont 362 monnaies gauloises) et à l’achat d’une petite partie du trésor d’Auriol découvert cette année-là, sans oublier le statère d’or de Vercingétorix du trésor de Pionsat (63). Les classements ont alors été réalisés par Félicien de Saulcy. (1807-1880). Peu après l’inauguration du nouveau musée, le soin des collections numismatiques est confié à Anatole de Barthélémy (1821-1904). Si les collections viennent s’enrichir de nombreuses acquisitions jusqu’à la défaite de Sedan en 1870, comprenant alors jusqu’à près de 2 500 monnaies, l’acquisition manquée de la collection de Saulcy en 1872 (plus de 7 000 monnaies) au profit du Cabinet des médailles marque un coup d’arrêt provisoire au développement de la collection. Dans un premier temps, de 1873 à 1887, grâce à la présence de Bathélémy, le musée continue de s’enrichir numismatiquement. La période suivante, jusqu’au premier conflit mondial, marque un coup d’arrêt avant d’entrer dans une longue période de léthargie qui nous mène jusqu’en 1980. Après une tentative malheureuse de relance du classement et de publication du matériel qui s’est quand même accumulé depuis l’ultime quart du XIXe siècle, il faut attendre jusqu’en 2009 une nouvelle politique et l’arrivée de Jean-Pierre Le Dantec pour voir le projet remis en route. Il prendra dix ans pour se réaliser et se pérenniser avec la publication du présent ouvrage. Un second aspect est abordé avec le reclassement de la collection de numismatique gauloise, celtique et massaliète du MAN (p. 16-21) sous la plume des trois auteurs. Après la tentative de reclassement de la fin des années 1980 est abordé le travail de fond qui a conduit à la présente publication. Dix critères principaux ont été retenus : 1) numéro du nouvel inventaire, établi à partir du recollement de 2009-2019 ; 2) Peuple (attribution) ; 3) dénomination ; 4) métal ; 5) masse de la monnaies en grammes avec deux chiffres après la virgule ; 6) diamètre de la monnaie ; 7) bibliographie ; 8) lieu de découverte de la monnaie ; 9) description de l’avers ; 10) description du revers. Je trouve qu’il manque une notion essentielle, aujourd’hui reconnue dans l’étude des monnayages antiques, à savoir l’indication de l’orientation des coins. Cependant, ce travail fastidieux, peut s’avérer périlleux et difficile à réaliser dans le cas de ces monnaies s’il est appliqué à un ensemble de plus de 5 400 pièces. Aujourd’hui, ce travail reste cependant à effectuer, avis aux amateurs. Si nous disposons aujourd’hui d’un catalogue muni de numéros d’inventaire réintégrés, de nombreuses monnaies restent sans provenance ou ont perdu leur numéro original d’entrée au musée. C’est donc un puzzle, parfois inextricable, qu’il s’agira pour les futurs conservateurs ou chercheurs de reconstituer, de corriger, de compléter dans l’avenir. Une carte, trop sommaire à mon goût (p. 22), précède l’indispensable liste des lieux de trouvailles par localités avec les abréviations TM pour trésor, FP pour fouilles et prospections et CI pour contexte indéterminé. Elle occupe les pages 23 à 28. Un index sommaire des légendes et signes monétaires se trouve aux pages 30 à 33. Une bibliographie des principaux ouvrages numismatiques consacrés au sujet prend place aux pages 34 à 37 et précède plusieurs agrandissements et photos (p. 38-40). Nous aurions aimé trouver à la suite ou en complément un index des peuples ou cités, pagii ou autres divisions historiques idoines à la suite des deux inventaires précédents, au minimum complété par un ou plusieurs indices réservés à la description des droits et des revers, un recollement avec les anciens numéros d’entrées et d’inventaire quand cela était possible, un autre concernant les dénominations et les métaux, un index bibliographique renvoyant aux principaux ouvrages utilisés dans le présent catalogue. Le catalogue lui-même, avec un numérotation spéciale, se décline des pages D1 à D135. Comme nous l’avons rappelé, il débute au numéro N01 et se poursuit jusqu’au numéro N7072 avec par exemple une sous-numérotation pour les monnaies du trésor de Chambalaud (38) d’oboles de Marseille numérotées N4875-1 à 4875-300. Les monnaies sont aussi référencées par rapport aux planches : par exemple les monnaies N01 à N44 sont des monnaies du trésor d’Auriol et se retrouvent sur la planche 1. Nous rappelons encore une fois que l’ensemble de la collection ainsi rassemblée comporte au total 5 405 pièces. Si nous prenons le cas de la planche 2, nous trouvons tout d’abord le statère de Vercingétorix, provenant du trésor de Pionsat N45, référence LT 3778 - DT. 603 – CMC1-153 – RIG 302, suivi d’une série de vingt-huit drachmes légères ou tétroboles de Marseille sous les n° N46 à N 73. Vous l’aurez compris, malgré des critiques objectives et constructives, cet ouvrage va vite devenir indispensable et constitue un maillon de la connaissance du monnayage celtique. Comme le fait remarquer H. Multon dans sa préface, la parution du catalogue du MAN vient compléter judicieusement la collaboration entreprise depuis 2013 avec le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France sous le vocable des Catalogues des monnaies celtiques (CMC) où deux ouvrages sont déjà parus, le premier consacré aux Arvernes sous la plume de Silvia Nieto-Pelletier en 2013 et le second aux monnaies à la croix rédigé par Eneko Hiriart en 2017, où se retrouvent associées les deux plus grandes collections françaises, qui font l’objet d’une étude de fond. Deux autres volumes sont actuellement en préparation ! Tous ceux qui me connaissent savent aussi « mon amour immodéré » pour les monnaies du monde celtique. Cependant, la parution de ce volume arriverait presque à me les faire apprécier. Je me rends compte du travail accompli depuis la rédaction et la publication en 2002, de MONNAIES XV et de celui qui reste à faire avec les nombreux ouvrages et articles publiés maintenant depuis presque vingt ans. Laurent SCHMITT

|

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés