Themes

|

LE BONNET SYMBOLE RÉVOLUTIONNAIRE | 10/06/2020 Informations Nous vous invitons à la lecture de l'article de M. Christian GOR paru dans Le Bulletin Numismatique 198 - juin 2020 - et consacré à le symbolique du bonnet de la Liberté / bonnet phrygien en numismatique. Avec l’avènement de la République, c’est une figure féminine qui remplace le portrait du souverain sur les monnaies métalliques. Cette figure féminine coiffée d’un bonnet phrygien incarne la liberté. Toutefois, le lien entre le bonnet de la Liberté et le bonnet phrygien n’est pas démontré. L’artiste peintre et historien A-E Gibelin, dans un petit ouvrage « De l’origine et de la forme du bonnet de la liberté » publié en l’an IV [1795-796], écrit : « plusieurs de nos artistes dans les peintures, la sculpture et les gravures se sont servis de la forme du bonnet phrygien pour décorer la tête de la liberté séduits par le galbe de ce bonnet de forme efféminée… rien n’est moins fait pour désigner la liberté que le bonnet phrygien et c’est une coiffure d’Asie… jamais la liberté n’habita ces contrées… À la vérité lorsque la forme semi-ovale du bonnet ordinaire est un peu plus allongée, la partie qui excède le sommet de la tête tombe en repli en avant ou en arrière. Alors cela imite assez la forme de la partie supérieure du bonnet phrygien ». En revanche, dans la Rome antique, le bonnet de forme ronde - le pileus - était mis sur la tête des esclaves lors de la cérémonie d’affranchissement. Les artistes, les érudits du XVIIIe siècle n’ignoraient pas l’histoire de ce symbole. C’est le bonnet, de forme ronde sur une pique, que l’on retrouve comme attribut de la Libertas Americana, un projet de Benjamin Franklin pour célébrer l’Indépendance américaine, confié au peintre Esprit-Antoine Gibelin, finalisé par Augustin Dupré. La pique et le bonnet, les exemples de cette nature abondent dans l’histoire de l’antiquité. On connaît dans l’histoire de la Rome primitive cet épisode du sabin Herdonius s’emparant par une surprise nocturne du Capitole, et le jour venu, essayant de rassembler des forces en appelant les esclaves à la liberté par le signe compris de tous, c’est-à-dire en arborant un pileum ou bonnet au bout d’un javelot. Appien raconte qu’après le meurtre de César les tyrannicides parcoururent la ville en promenant par les rues un bonnet au bout d’une pique, pour appeler le peuple à la liberté. Bonnet-coiffure mais aussi bonnet-emblème. 114 ans avant la Révolution, la révolte du papier timbré dite révolte des Bonnets rouges (1675), démarrée la révolte du papier timbré, démarrée dans les villes de France, gagne et s’amplifie dans les campagnes bretonnes. Les paysans, en signe de ralliement et de révolte, portent un bonnet. Le bonnet rouge est le signe de ralliement des insurgés du centre-ouest de la Bretagne (Poher) où Sébastien Le Balp lève une armée bretonne de 6 000 hommes. 30 000 autres volontaires bretons le suivent également sans armes. Les insurgés du Pays Bigouden (sud-ouest de l’actuel Finistère) portaient un bonnet bleu. On parlait dans ces paroisses de révolte des Bonnets bleus. La révolte des bonnets rouges s’éteint tragiquement dans la répression. Pour bien des historiens (Boris Porchnev, Alain Croix) cette révolte a posé les bases de la Révolution de 1789. Le bonnet coiffure des pauvres des villes et des campagnes, du Jeannot des farces théâtrales (1779), personnage de Dorvigny qui portait le bonnet de laine rouge, personnification ridicule du peuple, le terme bonnet de laine est aussi utilisé pour désigner spécifiquement les gens du peuple, patriotes révolutionnaires actifs, quelque peu exaltés ; on parle par exemple des «bonnets de laine» qui ont pris la Bastille le 14 juillet. Un journal parisien écrit le 13 juillet 1791 : « Ces braves citoyens du faubourg Saint-Antoine, vulgairement appelés bonnets de laine, s’honorent de cette dénomination glorieuse. »

L’année 1792 sera déterminante. Un article de Brissot dans Le Patriote (6 févr.) lance la mode du bonnet phrygien de couleur rouge qui connut une grande vogue, en particulier parmi les sans-culottes. Le premier membre des jacobins qui se présenta au Club coiffé du bonnet phrygien fut le girondin Grangeneuve (14 mars 1792). Cette apparition de l’emblème révolutionnaire provoqua des applaudissements, qui redoublèrent lorsque le président Thuriot posa à son tour le bonnet sur sa tête. Le 16 mars, au théâtre Français après la représentation de la Mort de César, le buste de Voltaire fut apporté sur la scène coiffé d’un bonnet rouge et resta exposé dans cet état aux yeux des spectateurs jusqu’au commencement de la seconde pièce. Pétion, le maire de Paris, instruit par les rapports de police du mécontentement et des rixes qu’occasionnait ce bonnet, écrivit une lettre très patriotique au club des Jacobins, pour lui faire sentir le danger et l’inutilité d’une innovation pareille. Le Club présidé par Robespierre était assemblé lorsque cette lettre lui fut remise. Sa lecture produisit l’effet le plus immédiat, tous les bonnets rouges disparurent au même instant et particulièrement celui du ministre Dumouriez, qui occupait la tribune coiffé du bonnet rouge et qui comme les autres, fut obligé de le mettre dans sa poche. Robespierre fit décider que la seule cocarde suffisait au ralliement. Le 20 juin, aux Tuileries, le roi lui-même fut contraint par les émeutiers de s’affubler du bonnet rouge. Les contre-révolutionnaires d’ailleurs rappelleront souvent par dérision que le bonnet rouge est aussi la coiffure du galérien. Ils y verront encore parfois le bonnet des Lazzaroni napolitains, ces petits voleurs, ces voyous. À la suite d’une motion de Gaan de Coulon, la Convention décréta que les galériens ne seraient plus coiffés du bonnet rouge, uniquement utilisé comme insigne du civisme et de la liberté. Mais la mode de la coiffure phrygienne cessa vite, et les bagnards retrouvèrent leur bonnet rouge. On peut voir sur l’essai de Galle à la Liberté 1792 que le bonnet change de forme.

En l’an II, sur l’ essai du graveur Bernier, le bonnet de la Liberté apparaît pour la première fois sur la tête de celle-ci :

Sous le Directoire, le bonnet de la Liberté est abandonné sur les monnaies, sans doute pour faire disparaître ce symbole révolutionnaire. L’avènement de la monnaie décimal va donner l’occasion à Dupré, Graveur général des monnaies, de mettre en avant le bonnet phrygien afin de coiffer la République sur nos monnaies, la mode étant à la symbolique de l’Antiquité.

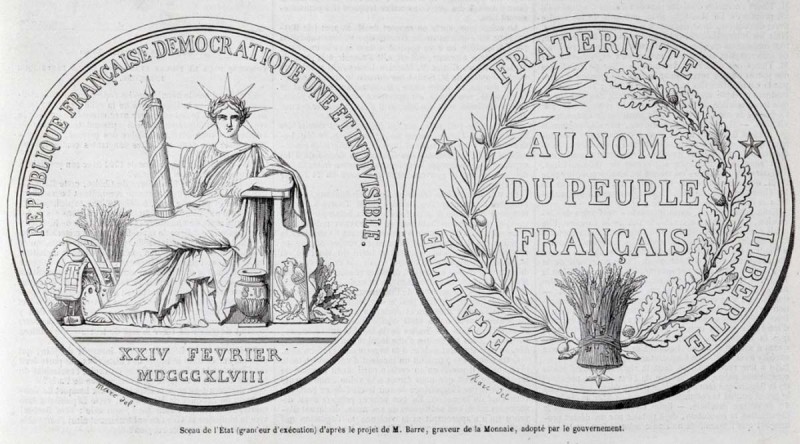

Dupré semble hésiter entre le bonnet ordinaire décrit par Gibelin et le bonnet phrygien. Le bonnet disparaît assez rapidement à partir de novembre 1799 avec Bonaparte et plus encore avec Napoléon Ier. Le sceau de l’État sera changé et remplacé par l’aigle. La Deuxième République conservera le bonnet phrygien sur les monnaies de un centime jusqu’en 1851, mais le remplacera sur la pièce de 5 francs par une main. À la Révolution, le sceau de Louis XVI, en or, est fondu pour en récupérer le métal. Un décret de 1792 a fixé pour la première fois le contenu du nouveau sceau de la République : une femme debout tient une pique surmontée d'un bonnet de la liberté et de l'autre bras un faisceau de licteur. Un arrêté du 8 septembre 1848 définit le nouveau sceau de la République toujours utilisé de nos jours. C’est une nouvelle effigie, la Liberté assise qui se substitue à la Liberté debout et son bonnet. Cérès, déesse de l’agriculture, des moissons et de la fertilité, couronnée de végétaux et d’épis de blé, remplace la Liberté et son bonnet sur les monnaies. Il faudra attendre la Troisième République pour voir le retour sur les monnaies du symbole du bonnet phrygien. Chanson le bonnet de la liberté 1793 2) Que ce bonnet 3) De ce bonnet 4) Notre bonnet 5) Par un bonnet Christian GOR Le bonnet de la liberté, ses origines et son histoire Antoine-Esprit Gibelin : les Cahiers Numismatiques décembre 1992. |

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés