Themes

|

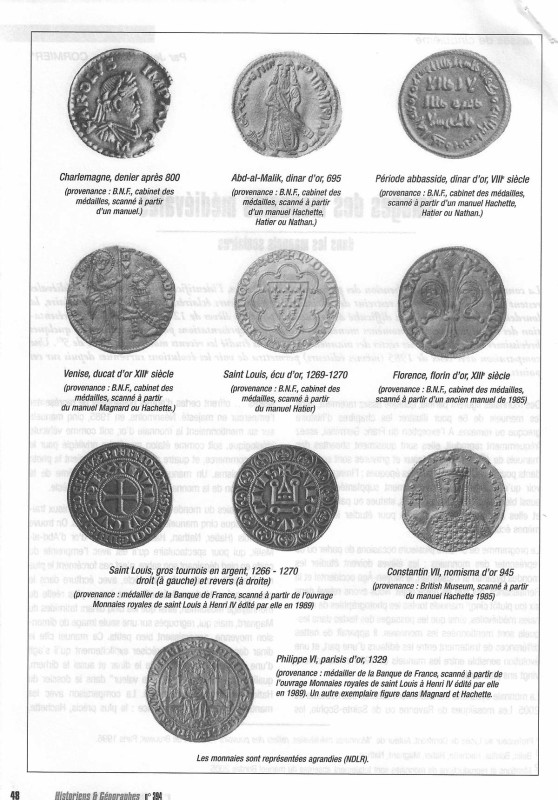

IMAGES DES MONNAIES MÉDIÉVALES DANS LES MANUELS SCOLAIRES | 21/06/2020 Informations Voici ci-dessous une analyse tout à fait intéressante. Bien que publiée en 2005 dans la revue Historiens & Géographes, l’auteur aujourd’hui à la retraite souhaite nous faire partager son article. La situation s’est-elle améliorée depuis ? Il y a de bonnes raisons d’en douter… La connaissance et la compréhension des phénomènes monétaires, l’identification des monnaies médiévales restent l’apanage d’un groupe restreint de spécialistes et d’amateurs éclairés. Dans le domaine scolaire, la lourdeur des programmes et la difficulté de la question pour des élèves de 12-13 ans réduisent la présentation des monnaies et des phénomènes monétaires à quelques représentations photographiques et à quelques brévissimes mentions dans les textes des manuels. Nous avons étudié les récents manuels de classe de 5e1. Une comparaison avec ceux de 1985 (mêmes éditeurs) permettra de voir les évolutions survenues depuis sur ces points. Des monnaies figurent parfois, quoique assez rarement, dans les manuels de 6e pour illustrer les chapitres d’histoire grecque ou romaine. À l’exception du Franc Germinal, assez fréquemment reproduit, elles sont quasiment absentes des manuels de 4e et de 3e. Tableaux et gravures sont surabondants pour caractériser l’art de ces époques ; l’image du pouvoir que ces monnaies véhiculent est aisément supplantée et tout aussi bien illustrée par les portraits, statues ou palais royaux, et elles apparaissent secondaires pour étudier les phénomènes économiques. Le programme de 5e offre plusieurs occasions de parler ou de représenter des monnaies : les élèves doivent étudier les mondes byzantin et musulman, le Moyen Âge occidental et la Renaissance, qui sort de notre objet. Nous avons relevé dans six (ou plutôt cinq)2 manuels toutes les photographies de monnaies médiévales, ainsi que les passages des textes dans lesquels sont mentionnées les monnaies. Il apparaît de nettes différences de traitement entre les éditeurs d’une part, et une évolution sensible entre les manuels de 1985 et les actuels, vingt ans plus tard ; La monnaie byzantine est totalement absente des manuels de 2005. Les mosaïques de Ravenne ou de Sainte-Sophie, les ivoires… offrent certes d’autres possibilités de représenter l’empereur en majesté. Néanmoins, en 1985, cinq manuels sur six mentionnaient la monnaie d’or, soit comme véhicule idéologique, soit comme étalon monétaire privilégié pour le grand commerce, et quatre d’entre eux proposaient la photo d’un nomisma. Un manuel (Hachette) parlait même de la dépréciation de la monnaie d’or byzantine au XIIe siècle.

Les monnaies du monde musulman sont un peu mieux traitées, puisque cinq manuels proposent des images. On trouve trois fois (Hatier, Nathan, Hachette) le dinar d’or d’Abd-al-Malik qui, pour spectaculaire qu’il est avec l’empreinte du calife en pied dégainant son sabre, n’est pas forcément le plus représentatif. Le dinar du VIIIe siècle avec écriture dans le champ présenté dans Belin offre une image plus réelle du monnayage musulman, ainsi que les cinq dinars fatimides du Magnard, mais qui, regroupés sur une seule image de dimension moyenne, apparaissent bien petits. Ce manuel cite le dinar dans le texte (sans préciser explicitement qu’il s’agit d’une monnaie d’or), Belin cite le dinar et aussi le dirhem, qualifiés de « monnaies de forte valeur » dans le dossier du Hatier consacré au commerce. La comparaison avec les manuels de 1985 est révélatrice : le plus précis, Hachette, donnait, en plus d’une photo (Abd-al-Malik aussi), le poids du dinar et son rapport avec le dirhem d’argent, et rappelait que le dinar imitait le besant byzantin. Tous les manuels de cette époque sauf Nathan et Hatier présentaient des monnaies du monde musulman d’or (dinar abbasside) ou d’argent, parfois même les deux, et mentionnaient leur rôle dans le grand commerce. Le Moyen Âge occidental occupe naturellement une place plus importante dans les ouvrages. Les chapitres consacrés à l’essor des villes et du commerce d’une part, au royaume de France d’autre part, sont particulièrement susceptibles d’être illustrés par des monnaies. La période mérovingienne a été réduite à la portion plus que congrue dans les programmes. Il serait vain d’en chercher une monnaie dans les livres scolaires. En 1985, Nathan et Hachette montraient cependant des sous d’or (Childebert et Dagobert) et l’idéologie qui s’y attachait : filiation avec l’empire romain ou instrument de propagande royale.

Comme en 1985, quatre manuels présentent le denier de Charlemagne, en explicitant parfois sa légende KAROLVS IMP(erator) AVG(vstvs). La présence d’un portrait d’une exceptionnelle qualité pour l’époque explique cette fréquence. Cette monnaie frappée à la fin du règne est en fait exceptionnelle, et plus encore exceptionnelle est la qualité du portrait sur l’exemplaire conservé au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale qui est toujours la monnaie choisie, malgré le manque de métal sur une partie du pourtour du flan. Rapidement dégradées, à en devenir caricaturales, les effigies ne figurèrent pas longtemps sur les monnaies des souverains carolingiens. Seul Hatier esquisse un développement en qualifiant dans le texte le denier de « bonne monnaie d’argent, qui ranime le commerce, mais qui reste surtout local et régional ». En 1985, Bordas, Hachette et Hatier précisaient la division de la livre en sous et deniers et liaient la frappe du denier au renouveau du commerce à l’époque carolingienne, tout en signalant que la circulation monétaire était très réduite ; Bordas signalait la disparition de la monnaie d’or. Pour le bas Moyen Âge, la double fonction de la monnaie, instrument de l’échange et vecteur de la propagande royale est illustrée dans les ouvrages, sauf dans le Bordas, bien sûr, et désormais dans le Nathan 2005, qui ne présente aucune monnaie de cette époque. La première fonction citée ci-dessus est présente dans le Magnard avec la photographie d’un ducat, sans autre commentaire. On le retrouve dans Belin (mais avec une des faces inversée), accompagné de la reproduction d’une des nombreuses imitations du Changeur et sa femme, le célèbre tableau de Quentin Metsys, et encore dans Hachette. Dans ce dernier manuel figure aussi un Florin, dont les deux faces sont présentées, mais désaxées3 !!! Le second aspect est illustré par l’inévitable écu d’or de Saint Louis (Hatier et Magnard, ces manuels donnant également le texte, plus ou moins développé, de l’ordonnance de 1263). Cette première monnaie d’or capétienne est très esthétique, l’écu fleurdelisé est très parlant. Du point de vue de l’histoire économique, par contre, ce n’est peut-être pas le meilleur exemple : on sait maintenant que cette monnaie a été frappée en faible quantité, à l’extrême fin du règne, et qu’elle n’a absolument pas circulé dans le royaume4. De ce point de vue, mieux valait en effet faire figurer le florin, véritable monnaie internationale au XIIIe siècle, et largement imité par la suite, ou éventuellement, mais cette monnaie est moins spectaculaire, le gros tournois d’argent créé par Saint Louis vers 1266, que Hatier mentionnait dans son texte en 1985.

L’ordonnance de 1263 de Saint Louis est également citée dans le texte du Hachette, qui propose en outre une belle monnaie capétienne, le parisis d’or de 1329, représentant le roi en majesté, assis sur un trône gothique à pinacles. La légende est décryptée autour. Magnard présente également, en plus de l’écu de Saint Louis, une monnaie au type du roi en majesté, le double d’or de 1340, mais la légende est fautive (parisis d’or !). Là encore, la comparaison avec les ouvrages d’il y a vingt ans est édifiante : les illustrations étaient souvent les mêmes (florin, ducat, écu de Saint Louis, masse de Philippe le Bel dans le Belin qui valait pédagogiquement le parisis d’or ou le double), mais l’étude des phénomènes économiques et monétaires était beaucoup plus développée. Par exemple, Hatier parlait de la création de grosses pièces d’argent à partir du XIIIe siècle pour faciliter les échanges que l’existence des seuls deniers rendait très difficile. Nathan mentionnait les difficultés de Philippe le Bel et l’affaiblissement de ses monnaies sous son règne. Belin en faisait de même pour la période de la guerre de Cent Ans, en insistant sur l’altération des monnaies et leurs fréquentes variations de cours5. Hachette réalisait une petite synthèse en parlant brièvement de la « mauvaise qualité » des monnaies de Philippe le Bel (justement liée aux difficultés économiques ; il est heureux que le terme de « faux-monnayeur » ait disparu) et plus loin du « manque de monnaies » à propos de la crise des XIVe-XVe siècles. Les monnaies médiévales ne sont donc pas absentes des manuels scolaires de 5e, mais force est de constater que leur présence a sérieusement régressé en vingt ans. En 1985, nous avions relevé 27 photographies de monnaies (toutes d’or à l’exception des dirhems et du denier à l’effigie de Charlemagne) : 4 byzantines, 5 musulmanes, 18 pour l’Occident médiéval (mais 7 types différents seulement). Le manuel le plus complet était sans doute Belin, qui reproduisait nomisma, dinar et dirhem, denier de Charlemagne, florin et ducat, écu de Saint Louis et masse de Philippe le Bel, abordait les phénomènes économiques et monétaires dans le texte et donnait le texte de l’ordonnance de 1263. Dans les manuels actuels, il n’y a plus que 17 photographies (dont 3 comportent des erreurs soit dans l’orientation des reproductions, soit dans les légendes), et plus aucune byzantine. Les textes sont devenus indigents, les monnaies en sont totalement absentes ou réduites à une mention dans une courte phrase. On mesure là, illustrée par ce point particulier, la dramatique évolution qu’ont connu les programmes d’histoire et de géographie en collège, évolution elle-même liée à la réduction des horaires. Certes, les phénomènes monétaires sont assez abstraits et compliqués à aborder avec des élèves de collège. Mais on peut, en simplifiant intelligemment, leur donner des bases en la matière. Force est de constater que cela ne sera plus le cas, sur ce point d’histoire comme sur d’autres. Et il y a difficilement plus attractif pour un élève de cet âge qu’une monnaie spectaculaire, qui renvoie instinctivement à la notion toujours excitante de trésor et de chasse au trésor, a fortiori quand il est possible de les présenter plus concrètement encore en faisant circuler en classe des exemplaires authentiques. Nous engageons donc les collègues à ne pas renoncer, à essayer, malgré les contraintes horaires toujours plus drastiques, de parler malgré tout des monnaies, avec lesquelles l’historien est à la croisée des évolutions historiques et économiques. J-Ph. CORMIER 1- Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard, Nathan |

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés