Themes

|

Federico, Fidiricu, Friedrich, Frédéric, Fridericus, Freddy two l’auguste sicili | 02/03/2020 Informations Nous partageons ci-dessous l'article de M. Agostino Sferrazza paru initialement dans Le Bulletin Numismatique 195. Article dédié à Frédéric II ! J’imagine ce gamin farouche et indompté courant dans les rues de Palerme. Tous, hommes et femmes, soldats, nobles et paysans, tous savent de qui il est le fils ; même si des mauvaises langues auraient dit que sa mère trop vieille pour enfanter aurait été engrossée par un boucher palermitain… Mais ce sont des mauvaises langues. On aura dressé sur la place principale de Jesi près d’Ancona une tente pour que sa mère Constance fille de Roger II de Hauteville enfante devant tous. Le lendemain de Noël 1194 avec l’assistance de médecins arabes, le petit Fidiricu venait au monde. Il fut orphelin très tôt pour être placé sous la tutelle du « Monde ». Son père Henri VI de Hohenstaufen, le cruel, fils de Fréderic Barberousse, meurt en 1197. Sa mère Constance fille de Roger II de Hauteville, premier roi de Sicile disparaît en 1198. Federico Ruggero, enfant de 3 ans, roi de Sicile, roi des Romains depuis 1196, prétendant légitime à maintes couronnes, est placé ainsi que son royaume au-delà de son landau sous l’autorité du pape Innocent III. « Fidiri » enfant sicilien apprend dans les rues, dans les forts, les palais et les campagnes de Sicile à parler normand, latin, grec, arabe, allemand et sicilien. La Sicile en ce temps est un bouillon extraordinaire de cultures. Siciliens, Normands, Grecs, Romains, Romains d’orient, Arabes, Juifs, Chrétiens, Musulmans vivent en paix, génèrent ensemble toutes les meilleures énergies dans l’art, la culture, les sciences et les meilleurs façons de tolérer l’autre. C’est dans ce creuset que ce « picciottù Sicilianù » (jeune sicilien) devait devenir le « stupor Mundi », la merveille, la stupeur du monde. Le 15 août 1209, à 14 ans il épouse Constance d’Aragon qui elle en a trente. Il s’agit bien sûr d’un mariage politique qui arrange le pape. De ce couple en 1211 naît un fils, Henri. Au XIIIe siècle la Sicile est un royaume riche et très puissant. Les prétentions légitimes de ce jeune roi, le droit de son sang inquiètent une autre puissance en mal d’hégémonie, Rome et son pape. L’union de la Germanie avec les terres d’Italie constituerait une puissance formidable qui s’imposerait en Occident. Les papes s’opposeront toujours par tous les moyens à la constitution d’une telle force. En 1198, à la requête du pape Célestin III, Philippe de Souabe, frère du père de Frédéric, est élu roi des Romains. Ce même pape avait demandé que l’enfant ne revendique rien en Germanie… Pourtant son père en était le roi… En 1209, un autre pape, Innocent III, couronne le Welf Othon IV de Brunswick empereur du Saint-Empire romain. Pourtant, en 1211, les princes et les évêques d’Allemagne, la diète d’Empire réunie à Nuremberg, élisent Frédéric roi de Germanie. À cette époque, tout est rivalité, tromperie et trahison en ces terres, plongeant l’Empire dans le Chaos. En 1212, pour ne pas déplaire au pape qui ne peut concevoir une union de l’Italie et de la Germanie, Frédéric fait couronner son fils Henri roi de Sicile. Au même moment Othon IV perd les faveurs du Souverain Pontife qui l’excommunie. C’est ainsi que Federico qui n’a que 18 ans quitte la Sicile avec quelques cavaliers, traverse Rome, l’Italie, les Alpes pour arriver à Constance trois heures avant l’infortuné Othon IV (qui sera défait en 1214 à la bataille de Bouvines par le roi Philippe II de France). Frédéric rallie les princes sans aucun combat. Il est confirmé comme roi à Francfort le 5 décembre 1212 et est couronné en la cathédrale de Mayence le 9 décembre de la même année. Federico, qui devient Friedrich, fait l’unanimité autour de lui. Il est reconnu par tous les princes et même par le pape. Ainsi, il est sacré une nouvelle fois à Aix-la-Chapelle sur le trône de Charlemagne, le 25 juillet 1215. Lors de ce dernier couronnement, « Fidiri » endosse le manteau royal de son grand-père maternel, Ruggero II. Cette tunique devait devenir le manteau de sacre des empereurs germaniques. Elle couvrira les épaules de 47 empereurs germaniques jusqu’au XVIIIe siècle. Le manteau est aujourd’hui conservé à la Schatzkammer (chambre du trésor) de Vienne avec les autres insignes et le trésor des rois de Sicile. En 1220, Frédéric revient en Italie. Il a laissé le gouvernement de la Germanie à son fils qu’il vient de faire élire roi des Romains, Henri le septième n’a que 9 ans. Au nord, le roi de Sicile qui ne peut être partout, a délégué, a concédé beaucoup de ses pouvoirs. Il a accordé au monde ecclésiastique une charte, le Confoederatio cum principibus ecclesiasticis. Plus tard, en 1232 il confèrera aux princes le Statutum in favorem principum. De ce fait ils deviendront les maîtres de la justice sur leurs terres. Un certain ordre est rétabli en Germanie. Arrivé à Rome, le nouveau pape conçoit qu’il puisse être roi de Sicile, de Germanie et accéder à la pourpre. Ainsi, en août, Honorius III évêque de Rome, couronne Frédéric qui devient empereur du Saint-Empire romain. Empereur aux conditions de renouveler son serment d’allégeance envers le pape, d’assurer le versement d’un tribut annuel de mille pièces d’or par le Royaume de Sicile, d’abdiquer le trône de Sicile et par-dessus tout de mener une croisade pour libérer les lieux saints. En Italie, l’empereur s’évertue à réorganiser la Sicile en un Etat moderne avec une administration centralisée. En élaborant la Constitution de Melfi (1231) qui est un recueil des lois destinées à tout l’Empire, il entend rénover le droit. Notons qu’au XIIIe siècle, la loi se fait encore souvent selon le « droit coutumier » particulier en chaque région. La Constitution comporte en fait 250 articles qui prétendent réglementer tous les domaines. Ce Liber Augustalis n’a pour autre but, sous couvert d’une uniformisation des systèmes politico-judiciaires, que d’empêcher la mainmise des petits seigneurs sur les villes et leurs corps de métiers. Sa volonté de peser sur la vie de ses sujets et de ses villes ne fut pas reçue avec bonheur dans toute l’Italie. Ainsi, longtemps, il dut guerroyer contre la Ligue Lombarde. Les villes du nord de l’Italie ne voyaient dans « l’aigle noir », symbole des Hohenstaufen, que domination et tyrannie. Blasons peut-être utilisés par Frédéric II. Les 3 lions sont pour la maison Hohenstaufen. L’aigle pour le Saint-empire romain. Deux têtes : Rome + Germanie, 3 têtes : Rome + Germanie + Jérusalem. Fond or classique, argent peut-être spécifique du Royaume de Sicile ? Le pape, enserré entre les royaumes d’un même « souverain ambitieux », éprouvait bien du mal à exercer un quelconque pouvoir, une quelconque influence. Il fallait pour desserrer l’étau, éloigner cet oiseau noir. L’empereur avait juré d’aller libérer les lieux saints et d’abdiquer en Sicile. Le soulèvement des communes lombardes, des soucis de santé avaient contraint l’empereur de différer son départ et il avait montré encore moins d’empressement de renoncer à la Sicile. Le nouveau pape Grégoire IX saisit ces retards comme un manquement ; pour ne pas avoir honoré sa promesse il excommunie l’empereur le 28 septembre 1227. L’excommunication en plus de fermer les portes du paradis à Frédéric, déliait en fait tous les vassaux de leur allégeance envers leur suzerain. En 1228, « l’imperatorem excommunicavit », Frédéric le disgracié conduit, la sixième croisade. L’homme est un Sicilien. Depuis l’enfance, il côtoie des religions, des esprits, des façons de vivre et de penser qui lui ont appris à composer avec des hommes qui ne partagent pas ses convictions. Ainsi, il se lie d’amitié avec le sultan du Caire Malik al-Kamel. Par son art et son savoir, usant de diplomatie et de stratégie, sans tuer, sans massacrer, sans bataille, Fréderic II reconquiert les territoires du royaume de Jérusalem perdus depuis la conquête par Saladin. Le 18 mars 1229, « Federico lù Sicilianù » se couronne lui-même roi de Jérusalem, de Bethléem et de Nazareth. Le 1er mai 1229 il rentre en Italie, sa croisade est un scandale, il est victorieux… mais il n’a pas fait couler le sang du musulman, son ami… À sa cour, il va accueillir des savants du monde entier, nourrir son intérêt pour les mathématiques, les beaux-arts, la poésie, l’astronomie, l’astrologie, la métaphysique et l’architecture. Le beau langage pratiqué à sa cour sera transporté en Toscane pour contribuer à la naissance de la langue italienne. Pour asseoir son pouvoir, il fait édifier 250 édifices, tours, forts et châteaux dont il trace parfois les plans lui-même. Retenons le Castel del Monte qui n’est ni un palais, ni une forteresse… Passionné par les sciences et la médecine, il autorise des expériences et la dissection de cadavres humains. Il impose aux médecins un cursus d’étude sanctionné par un examen, il fixe leurs honoraires et dissocie les professions de médecin et de pharmacien. L’ère frédéricienne voit un commerce prospère, une activité artistique brillante, un monde religieux tolérant. On sent la volonté impériale d’intervenir en toute chose. Fréderic est convaincu que l’empereur est responsable de l’ordre du monde. La numismatique mène à tout. Fréderic était passionné par la fauconnerie et l’ornithologie, il est l’auteur d’un traité qui reste une référence en la matière (De arte venandi cum avibus). Cela m’amuse de signaler qu’en page 18v on trouve le dessin d’un cacatoès qui était bel et bien en sa possession. Or cet oiseau ne vivait à l’époque qu’en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur certaines des îles d’Indonésie, régions qui ne seront découvertes que 400 ans plus tard. Le fait qu’un cacatoès arrive en Sicile prouve qu’il existait un réseau d’échanges commerciaux qui s’étendait de l’Australie à l’ouest du Moyen-Orient et au-delà ». Décidément, ce monde n’était définitivement pas celui que nous pensons… Frédéric, n’est pas qu’un homme de paix et de tolérance. Il règne, l’empereur entend qu’on se soumette et qu’on lui obéisse. Il a une conception de la fonction royale telle qu’il ne peut concevoir qu’on ne puisse accepter son autorité. Ainsi il pourra se montrer brutal, violent, rude, intransigeant, impitoyable… En 1235, Henri VII son fils-roi en Germanie veut se défaire de la tutelle de l’impérial papa. Ce dernier accourt, humilie son rejeton déloyal, le déshérite, le dépose, l’emprisonne pendant sept ans, l’exile ; Henri meurt pendant un transfert d’une chute de cheval en 1242… La Germanie par la suite sera gouvernée par des représentants fidèles… (mon oeil !) Après avoir maté la rébellion en Allemagne, il passe les Alpes avec son armée pour en découdre avec la Ligue Lombarde. Depuis 1226 Bologne, Plaisance, Vérone, Brescia, Faenza, Mantoue, Vercelli, Lodi, Bergame, Turin, Alessandria, Vicenza, Padoue et Trévise avaient constitué une alliance militaire à l’instigation de la ville de Milan pour se défendre de l’hégémonie impériale, pour s’émanciper de son autorité. En novembre 1237, Frédéric, dans une des batailles les plus sanglantes du siècle, près de Cortenuova, écrase la coalition et met à mort son chef Pietro Tiepolo fils du Doge de Venise… Au début du XIIIe siècle, il existe toujours en Sicile une importante population musulmane. Les musulmans de Sicile possèdent une grande mosquée, de petites mosquées servant d’écoles coraniques, et un tribunal présidé par un cadi, c’est-à-dire un juge religieux. En 1220 un dénommé Ibn Abbad dit « Mirabetto » se rebelle contre l’autorité du roi. La révolte est réprimée très durement. Devant le nombre de morts, il finit par se rendre et est mis à mort. Sa fille reprend le flambeau de la révolte et conduit à un nouveau carnage. La mort de l’héroïne sonne le glas de la communauté musulmane du Royaume de Sicile. Jugeant dangereuse l’idée de garder une telle population si près du Maghreb qui pourrait leur venir en aide en cas de nouvelle révolte, et connaissant les trop vivaces traditions indépendantistes des montagnards et des paysans du Val di Mazzara, Frédéric fonde une cité au nord de l’Apulie (les Pouilles actuelles) qu’il appelle Lucera. Entre 1223 et 1245 près de 40 000 musulmans de Sicile y sont déportés par vagues successives. La ville leur est dédiée au grand dam du pape qui n’accepte pas qu’une ville toute entière soit livrée à cette engeance de Satan… D’un côté, comme l’explique Stefan Weinfurter, Frédéric nettoie l’île des Musulmans. Soit il les repousse, soit il les déplace, soit il les tue ! De l’autre côté, en leur accordant une ville, il transforme des ennemis féroces en alliés fidèles qui iront jusqu’à lui constituer une garde personnelle, imperméable aux sentences du pape. Imperator Fridericus secundus, Romanorum Cæsar semper Augustus, Italicus Siculus Hierosolymitanus Arelatensis Germanicus, Felix victor ac triumphator. La Constitution de Melfi, le Liber Augustalis, commence en ces termes. Cette titulature romaine montre que FRIDERICUS se voit en empereur romain. Il est AVGVSTE. Au XIIIe siècle en Occident, le monnayage est caractéristique du Moyen Âge : pauvre, laid, fruste. L’empereur souhaite par ses monnaies ressusciter la splendeur de la Rome antique, donner du lustre à son règne. Ainsi pour sa propre gloire il se fait maître en propagande. Pensait-il déjà à un Risorgimento ? L’idée d’une Italie unifiée avec Rome en son cœur l’aura effleuré. Peut-être, sûrement, plus que l’Italie ? Je pense personnellement que Frédéric est en fait un moteur puissant de modernité. Son primum movens est d’améliorer tout ce qui peut l’être… La création de l’Augustalis en 1231 est l’expression même du renouveau que Fréderic souhaite imposer au monde : il s’agit d’un « aureus » splendide avec un portrait superbe. Le portrait est révolutionnaire dans son classicisme. Jusqu’à cette date, les figurations de Frédéric avaient été traditionnellement médiévales, sur les deniers et sur les sceaux. Si j’osais, j’avancerais que la renaissance semble poindre dans cette finesse de réalisation.

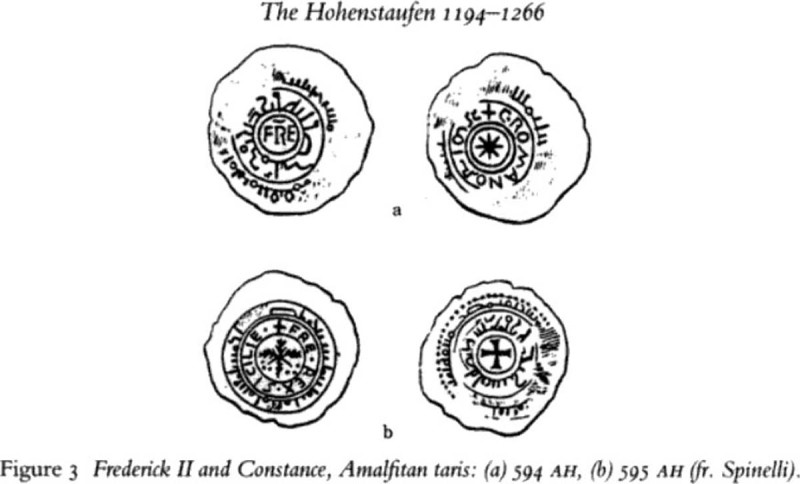

Cette monnaie sera émise à Messine et à Brindisi avec une masse de 5.31 g. pour 20½ carats (854/1000) de fin. Sa valeur légale est de 1/4 once sicilienne d’or. Il existe des demi-Augustalis. Il en aurait été produit un demi-million. L’image impériale sur la monnaie comme instrument d’affirmation du pouvoir n’est pas une nouveauté. Dans la permanente lutte entre Frédéric et le Pontifex romanus, il faut rapporter un portrait monétaire, prévu en 1229 mais jamais réalisé. Frédéric, excommunié, était à la croisade, dans le même temps, le pape Grégoire IX avait envahi le royaume de Sicile. Ayant pris Gaète, le 21 juin 1229, l’un des privilèges accordés à la ville fut la frappe de deniers papaux selon les instructions suivantes : Cette monnaie ne fut jamais frappée : il était trop tard pour Grégoire, Frédéric était déjà rentré à Brindisi. Mais le projet était là, et il était important à l’époque de Grégoire IX. Depuis la fin du Xe siècle, il n’y avait pas de monnaies portant l’image du pape, ni d’une autre autorité d’ailleurs. Les deniers des villes communales italiennes avaient des types républicains par excellence où il n’y avait pas de place pour l’image de « roi ». Seule exception : Venise, où l’image du doge fit son apparition en 1200 sur le monnayage d’argent. Le projet de Grégoire aurait introduit le premier portrait sur un denier de billon de l’Italie méridionale, alors que le denier au portrait de Frédéric, avant 1231, était de Messine et ne circulait pas en Italie méridionale. Deux ans après l’échec du projet du pape, Frédéric fit circuler son Augustalis. Ce fut une belle réponse. En Sicile, depuis la deuxième réforme monétaire de Guillaume II de Hauteville (environ 1180), le système monétaire était très organisé, avec plusieurs dénominations en or, en argent et en cuivre. Les Normands en Italie méridionale avaient trouvé divers types de monnaies : des taris d’or à légende arabe, purement épigraphiques, mais aussi des monnaies byzantines avec les images des empereurs, ou de Jésus-Christ et de la Vierge. L’once de trente taris était l’unité de compte majeure ; le tari était la monnaie réelle la plus courante. À côté de cette monnaie royale d’usage général, il y avait des monnaies locales qui reflétaient les particularités ethniques ou régionales de ce royaume. Plusieurs décennies après la formation du royaume, les différentes entités territoriales avaient encore des systèmes monétaires partiellement indépendants, malgré les efforts d’unification administrative. La production monétaire du royaume était organisée d’une manière centralisée. Les ateliers de Messine et de Palerme produisaient des taris siciliens pour tout le royaume. En 1194, l’empereur Henri VI, père de Frédéric, partait de Gênes pour la Sicile. Il avait une grande quantité d’argent, qu’il avait fait frapper dans l’atelier de Gênes sous forme de deniers génois, car le denier de Gênes était l’un des plus répandus à l’époque et qu’il était bien connu en Sicile. Mais tout de suite Henri s’occupa de la monnaie du royaume : c’était la fin de la monnaie de cuivre. Le denier de billon devint la seule espèce pour les petits et moyens échanges, alors que les taris d’or siciliens continuaient à avoir le même succès comme monnaie courante. À cette époque, les taris d’or étaient encore produits en Sicile pour tout le royaume, alors que les deniers étaient produits à Brindisi pour la partie nord et à Messine ou à Palerme pour la partie sud. À la mort d’Henri en 1197, Constance retourne tout de suite aux traditions normandes et arabes. Deux types de taris d’Amalfi nous démontrent comment elle choisit cet atelier pour affirmer la continuité normande : le premier type porte à l’avers la légende arabe « Fridrik malik Siqilliyyah » et dans le champ les initiales latines FRE ; au revers la légende « + C. ROMANOR IMP » autour d’une étoile ; sur les deux côtés, une légende arabe nous donne le nom de l’atelier Malf et la date 594 de l’hégire (entre novembre 1197 et novembre 1198). La présence du nom de Constance sur la monnaie est tout à fait extraordinaire et nous confirme sa volonté de marquer la continuité dynastique normande. Constance est présente à côté du petit Frédéric pour la dernière fois sur un autre tari d’Amalfi. À l’avers, cette monnaie porte la légende « + FRE. REX. SICILIE » et en arabe la date de l’hégire 595 ; au revers la légende arabe « Qustansah inbiratrigah Rumah », c’est-à-dire la translittération du nom et titre impérial de Constance et la date de l’ère chrétienne, 1198, écrite aussi en arabe. Les deniers frappés entre 1197 et 1220 présentent des types inspirés de deniers contemporains de l’Orient latin ou portant l’aigle, symbole des Hohenstaufen. En réalité, l’organisation de la production et de la distribution de la monnaie fut une des premières préoccupations de Frédéric à son retour comme empereur. Entre 1221 et 1222 il ordonne que les pièces anciennes ou étrangères soient démonétisées et que seulement les nouveaux deniers, dits imperiales, puissent circuler. Un seul type de denier pouvait servir de monnaie, et lorsqu’un type nouveau était introduit, généralement on démonétisait le type précédent. Cette pratique de mutations ou renovationes monetae était bien répandue en Allemagne, au Danemark et en Pologne aux XIe et XIIe siècles. En Angleterre, la même pratique avait été mise en oeuvre par les Anglo-Saxons et les Normands jusqu’en 1150 environ. Ce système permettait un fort contrôle de la circulation monétaire et l’utilisation de la distribution de monnaies nouvelles comme source fiscale, en imposant de nombreux échanges, favorables au roi, pour le type précédent, et en exigeant le paiement des impôts en monnaie nouvelle. Ce paragraphe n’est vraiment pas à mettre entre toutes les mains… Les taris demeurèrent importants même après la création de l’Augustalis en 1231, et même encore au début du règne de Charles Ier d’Anjou, contrairement à l’opinion courante qui croit que leur circulation prit fin beaucoup plus tôt. La figuration arabo-normande s’efface et l’aigle devient l’élément le plus typique de l’époque frédéricienne. Les deniers de billon des Hohenstaufen en Sicile sont très nombreux. Tous ces deniers portent le nom de l’émetteur, mais pas le nom de l’atelier de production. Quelques types parmi eux portent l’indication dans le champ SICI ou S pour Sicile, ou A ou AP pour Apulie, mais ce sont des exceptions. Dans le catalogue de Spahr de 1976, les deniers des Hohenstaufen sont encore classés en « Messine ou Brindisi ».

L’empereur continue fatalement à se heurter au pape, qui depuis le XIe siècle veut imposer à l’Occident son dominium mundi. Les conflits entre Frédéric et le pape Grégoire IX, puis Innocent IV, en fait ne cessent jamais. Grégoire appelait Frédéric, l’« Antéchrist ». Dans tout l’Empire, la sédition règne. Des cités de Lombardie prennent parti pour Frédéric, constituant le groupe dit des gibelins, les cités plus nombreuses qui s’opposent au pouvoir impérial pour prendre le parti du pape sont les guelfes. Fréderic triomphe des villes lombardes le 27 novembre 1237 à Cortenuova. Après cette bataille, il offense, le pape, à qui il réclame une partie des villes lombardes en récompense de sa victoire. Dès les années 1237-1238, il suit de près les affaires en Provence, il était roi d’Arles. Le royaume d’Arles était incorporé dans le Saint-Empire depuis 1032. En 1245, Innocent IV fuit Rome et annonce la déposition de l’empereur accordant même à ceux qui partiraient en guerre contre lui le statut de croisés. Il faut dire que Frédéric menait une campagne de dénigrement enragée, intolérable contre le pape et que de surcroît il avait décidé de marcher sur Rome avec ses troupes. En 1246 les évêques électeurs proclament un autre empereur qui meurt en 1247, un autre roi des Romains est élu et couronné en 1248 sans s’imposer en Germanie. Finalement, la guerre civile va continuer, indécise tant en Italie qu’en Germanie. Frédéric II meurt le 13 décembre 1250 des suites d’une courte maladie à Fiorentino en Calabre sans connaître l’épilogue de tous ces troubles. Il repose dans la cathédrale de Palerme auprès de ses aïeux normands de Sicile et de sa première épouse, Constance d’Aragon. Normand, allemand, il est le roi de Sicile. Roi des Romains, roi de Germanie, roi d’Arles, roi de Jérusalem, roi de Bethléem, roi de Nazareth, empereur du Saint-Empire Romain, il court dans les rues de Palerme. Il fut au monde entier plus qu’à une terre, une région, un royaume ou une partie. Pour son temps il fut le « stupor mundi », le « prodigieux transformateur des choses », le « mutator Mundi ». Roi qui ne peut mourir, il entre dans la légende, il vit dans la profondeur d’une caverne, il dort d’un sommeil magique dans le cratère de la « Montagna* » et les Siciliens attendent son retour. Au lendemain de sa mort, son fils, Manfredi écrit : « Le soleil du monde s’est couché, qui brillait sur les peuples, le soleil du droit, l’asile de la paix ». Lu sò mperu fu spissu ‘n guerra cû Statu Pontificiu, e pirciò nun fa maravigghia chi vinissi scumunicatu pi dui voti. Lu papa Gregoriu IX arrivau a chiamàrilu l’Anticristu e chistu forsi causau doppu la sò morti la liggenna chi avìa a turnari doppu 1000 anni. Fidiricu II di Svevia era nu sicilianu e citatinu dû munnu, sutta u sò regnu i siciliani, ammiscasta di vari stirpi, accuminzaru a sintìrisi pòpulu e accanzari cuscienza dâ propia storia. Son empire fut souvent en guerre avec les états pontificaux, et il ne faut donc pas s’étonner qu’il fût excommunié à deux reprises. Le pape Grégoire IX en était arrivé à l’appeler antéchrist et c’est sûrement ce qui créa après sa mort la légende selon laquelle il devait revenir après 1000 ans. Fréderic de Souabe était un Sicilien et un citoyen du monde, sous son règne les Siciliens mélangés de diverses races commencèrent à se sentir un peuple et à prendre conscience de leur propre histoire. *L’Etna, pour les Siciliens, est ’A Muntagna, « La Montagna » Agostino SFERRAZZA RÉFÉRENCES https://www.youtube.com/watch?v=yihyAwGKo70 Cgb.fr |

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés