.jpg)

Dans la prochaine Live Auction du 23 septembre 2025, nous vous proposons un rare exemplaire de statère d’or de Carthage. En trois décennies, c’est seulement le troisième exemplaire que nous soumettons à la vente.

Ce monnayage a fait très tôt l’objet d’une monographie en trois volumes et plusieurs suppléments de L. Muller, Numismatique de l’Ancienne Afrique, préparée par C. T. Falbe et J. Chr. Lindberg, publiée en français à Copenhague en 1860-1862. Le monnayage en or puis en électrum de Carthage entre le début du IVe siècle avant J.-C. et le IIe siècle avant J.-C. est homogène. Le type semble hiératique et intangible avec la tête de Tanit au droit tournée à gauche et le cheval statique debout à droite. Ce qui les différencie, pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, ce sont de minuscules petits globules qui ornent droit et/ou revers, en particulier autour du cheval et sur la ligne d’exergue. Mais il existe une différence notable beaucoup plus facile à déceler, c’est la masse des monnaies et le fait qu’ils sont en or de très haute qualité par rapport aux autres statères à partir du groupe IV, plus légers (environ 7,50 g) et dont le titre en métal fin s’abaisse rapidement. En effet, les exemplaires les plus lourds pèsent autour de 9,40 g environ pour les exemplaires les plus anciens du groupe III qui comprend neuf variétés d’après le classement de G. K Jenkins et R. B Lewis, Carthagian Gold And Electrum Coins, RNS, SP 2, Spink & Son, London, 1963.

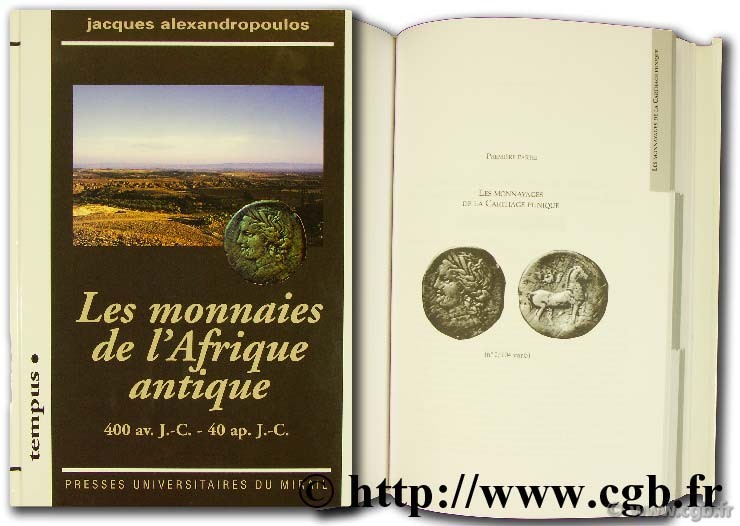

Ces pièces les plus lourdes sont aussi les plus anciennes et ont fait leur apparition dans la deuxième moitié du IVe siècle avant J.-C., entre 350 et 320 avant J.-C., selon la chronologie établie par Jenkins & Lewis en 1963 qui n’a pas été remise en question par J. Alexandropoulos, Les monnaies de l’Afrique antique (400 av. J.-C. – 40 ap. J.C.), PUM, 2e édition, Toulouse, 2007. Un autre ouvrage est venu compléter ce panorama avec la publication récente de M. Viola, Corpus Nummorum Punicorum (en italien), Varesi, Roma 2010, 960 pages, 951 entrées et 816 références bibliographiques entre 1803 et 2009 !

Jacques Amexandropoulos, en 2007, signalait à propos de ce groupe III que : « l’ensemble des émissions d’or suivantes (n° 4-14) correspond à une production massive, reflet d’une période de très grande influence de Carthage. L’étude des coins utilisés pour la frappe des monnaies (AL) n° 4 montre qu’il s’agissait là d’une des émissions d’or les plus abondantes du IVe siècle méditerranéen, attestant l’existence à Carthage de stocks particulièrement importants. ». Ce phénomène avait déjà été abordé par Jenkins & Lewis en 1963, p. 25 en le mettant en parallèle avec les autres productions de monnayages d’or du monde méditerranéen antique. Cependant, les monnaies du groupe III restent rares, en particulier celles des groupes IIIa (8 ex.), IIIb (2 ex.), IIIc (4 ex.), IIId (2 ex.) et 3e (6 ex.) en comparaison des groupes IIIf (21 ex.), IIIg (14 ex.) ou III h ou I (17 ex. chacun). L’or qui aurait servi à frapper ces statères pourrait provenir d’Afrique Occidentale par voie terrestre plutôt que maritime.

Ce monnayage, bien que frappé sur le sol africain, circule aussi largement dans la zone d’influence carthaginoise, dont les îles (Sardaigne et Sicile) et servirait à stipendier les mercenaires de l’armée carthaginoise.

ZEUGITANE – CARTHAGE (IVe siècle avant J.-C.)

Carthage fut fondée en 814 avant J.-C., selon la tradition par des colons de Tyr. Virgile a immortalisé le conflit mortel qui devait opposer Carthage et Rome dans l’Énéide, mettant en scène Énée, qui souhaitait se rendre en Italie, et la reine de Carthage, Didon, qui voulait le retenir auprès de lui. Avant de se suicider après son départ, elle aurait lancé la malédiction qui devait peser sur Rome et Carthage jusqu’à la destruction de la seconde par la première en 146 avant J.-C. Entre le Ve et le IVe siècle avant J.-C., les ennemis les plus redoutables des Carthaginois en Méditerranée Occidentale furent les Grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Gélon avait déjà écrasé les Carthaginois à Himère en 480 avant J.-C. et Agathoklès, qui devait prendre le titre de roi en 304 avant J.-C., avait envahi l’Afrique en 310 avant J.-C. Battu finalement en 307, il avait dû se retirer en Sicile et signer la paix avec les Carthaginois.

Statère d’or, Zeugitane, Carthage, c. 350-320 avant J.-C.)

(Or, 9,38 g, Ø, 19,50 mm, 10 h, ± 925 ‰) étalon punique ou phénicien, poids théorique 9,40 g, 11/4 shekel ou 21/2 drachmes.

A/ Anépigraphe

Tête de Tanit à gauche, couronnée de trois épis, parée d’un collier avec 7 pendants et d’un triple pendentif d’oreilles.

R/ Anépigraphe (double ligne d’exergue peu visible avec des traces de légende au-dessous)

Cheval debout à droite ; un globule sous la croupe et trois points posés en triangle devant les antérieurs.

Muller, II/ 84, n° 46 – Llyod 1656 (BM) – JL 6, pl. 1 & 30 (agrandissement) (mêmes coins) – AL 4, pl. 1 – GC 6445 -Viola 1.0b

Monnaie idéalement centrée présentant un très beau portrait de Tanit, frappé avec un coin rouillé et des traces de « cheveux » dans le champ, au droit. Patine de collection.

Très rare. TTB+ 3 000€/ 5 500€

Exemplaire monté anciennement.

Pour l’ensemble du groupe III qui comprend au total neuf variétés (a à i), Jenkins et Lewis en 1963 avec recensés 118 exemplaires avec 108 combinaisons, 91 coins de droit et 108 coins de revers avec un indice charactéroscopique faible. Le groupe IIIa du classement de Jenkins et Lewis ne comprend que dix combinaisons pour quatorze exemplaires avec huit coins de droit et dix coins de revers. Pour notre type, nous avons un seul exemplaire recensé, celui du British Museum (JL 6, pl. 1 et 30 agrandissement). Le poids moyen de ce groupe 3a s’établit à 9,35g ainsi que le poids médian tandis que le titre varie de 90 à 97% avec un titre moyen de 94%. Ce type se rencontre dans le trésor d’Orrestano (Oristano, antique Othaca, Sardaigne) (Noe 774 = IGCH 2264 = JL, p. 56 n° III) TPQ 310 avant J.-C. Il contenait plus de 110 statères en or et en électrum des groupes III et IV dont 3 exemplaires du groupe IIIa.

Cet exemplaire provient du stock de J.-B. Vigne le 16 avril 1983.

Exemplaire sous coque NGC XF (Strike 5/5, Surface 1/5).

Marie BRILLANT & Laurent SCHMITT

.jpg)