Themes

|

20 FRANCS MARIANNE COQ : LES MILLÉSIMES IMPOSSIBLES (1915 ET 1916) | 21/10/2025 Informations INTRODUCTION Les pièces de 20 francs or au type Marianne Coq ont la réputation d’avoir moins intéressé les faussaires que celles d’autres types (comme Génie ou Napoléon III), à l’exception notable : Ces réserves faites, l’existence de Marianne Coq contrefaites (faux d’époque ou faux pour servir) ne fait aucun doute. Elles constituent même un thème de collection prisé de passionnés avertis avec de nombreuses déclinaisons en sous-thèmes parfois surprenants comme ces pièces qui arborent un millésime a priori impossible car postérieur à 1914. Après avoir résumé l’état de nos connaissances à propos de ces contrefaçons anachroniques, nous décrirons plus en détail le cas de deux pièces millésimées 1916 récemment acquises au cours d’une vente aux enchères (voir photo de l’exemplaire n°1 ci-dessous).

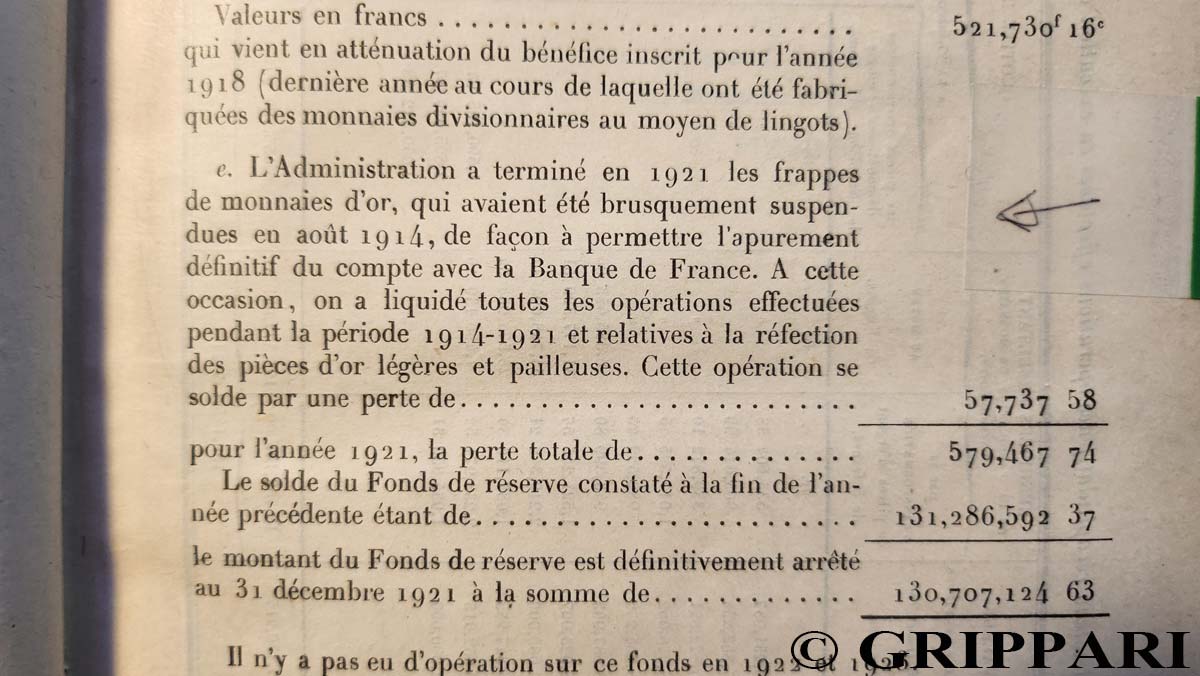

UN PEU DE CONTEXTE HISTORIQUE Le contexte historique qui a conduit in fine à l’arrêt définitif de la frappe des Marianne Coq est très particulier et même unique pour ce type monétaire emblématique de la numismatique française. Pour l’appréhender, il faut se replacer juste avant l’entrée en guerre de la France, c’est-à-dire au tout début 1914. À cette époque, comme au début de chaque année depuis 1899, la Banque de France passe commande à l’Administration des Monnaies et Médailles (ancêtre de La Monnaie de Paris) de pièces Marianne Coq à frapper au millésime de l’année en cours. Pour cela, elle lui fait livrer la quantité de lingots nécessaire à l’exécution de la commande. Au début du mois d’août 1914, la réalisation de cette frappe est déjà bien avancée (6.517.782 pièces) lorsque qu’éclate le premier conflit mondial. Cet évènement majeur entraîne la suspension immédiate des frappes. Les lingots qui n’ont pas eu le temps d’être monnayés sont gardés dans les coffres de La Monnaie. Ils y resteront jusqu’en 1921, date à laquelle la Banque de France décide de les monnayer à leur tour (202.359 pièces) afin d’honorer la fin de la commande du millésime 1914 et apurer ainsi les comptes respectifs de la Monnaie de Paris et de la Banque de France comme en témoigne ce document officiel :

La Marianne Coq 1914 est de fait le seul millésime de ce type monétaire à avoir été frappé en deux temps : la plus grande partie en 1914, avant la déclaration de la guerre, et le reliquat en 1921. Il n’y a donc jamais eu de refrappe en 1921 comme on le voit souvent écrit dans la presse numismatique mais simplement la conclusion d’une frappe initiée sept années plus tôt. Depuis cette époque, aucune frappe officielle de Marianne Coq n’a été décrétée : il est donc impossible d’observer des pièces authentiques portant un millésime postérieur à 1914. LES FAUX MILLÉSIMES DANS LA PRESSE Et pourtant, la littérature numismatique au sens large (presse, catalogues, sites internet, ventes aux enchères) s’est sporadiquement faite l’écho de la découverte de Marianne Coq ayant un millésime postérieur à 1914. Les publications sont cependant rares et se contentent le plus souvent d’évoquer des contrefaçons d’origine russe, italienne ou libanaise. Malheureusement, aucune preuve documentée ni aucune source vérifiable n’est fournie à l’appui de ces publications. On a de ce fait la désagréable impression d’une légende urbaine toujours d’actualité. Pour tenter d’y voir un peu plus clair, on peut néanmoins avancer qu’il est peu probable que des états étrangers aient eux-mêmes planifié et organisé un tel faux-monnayage (sauf peut-être l’URSS, pour cause de guerre froide…). Il faut plutôt comprendre qu’il s’agit d’une référence à l’ascendance généalogique, communautaire, culturelle ou encore technique de faussaires dont la patte est parfois identifiable grâce à la qualité de leur production ou à certains détails de gravure. Par abus de langage, on parle même d’écoles de faux-monnayage, l’une des plus connues étant probablement l’école italienne de Montecatini Terme (en Toscane) qui a beaucoup œuvré au milieu du XXe siècle (années 50-70). Quoi qu’il en soit, l’existence voire la circulation de Marianne Coq millésimées 1915 ou 1916 étant avérée, le numismate se perd en conjectures pour tenter d’expliquer cet anachronisme. Deux camps se font face : ceux, très majoritaires, qui pensent d’emblée à des contrefaçons et ceux, très minoritaires, qui n’excluent pas des pièces authentiques. Si l’on penche plutôt pour des contrefaçons, il est possible d’évoquer : - une étourderie voire une méconnaissance de la part d’un faussaire peut-être influencé par le millésime 1915 figurant sur une médaille gravée par Armand Bargas sur un dessin d’Abel Faivre (voir ci-dessous). Cette médaille met en scène un coq gaulois vindicatif. Elle a été reprise par le même Abel Faivre sur la célèbre affiche ci-dessous : Si l’on est plutôt partisan de l’authenticité de ces pièces, on peut évoquer des frappes d’essais réalisées de façon très confidentielle par l’État français lui-même. Cette hypothèse est bien entendu hautement spéculative mais peut éventuellement se comprendre au regard du contexte historique. En effet, beaucoup d’officiels de l’époque ainsi qu’une grande partie des militaires eux-mêmes étaient convaincus que la guerre serait de courte durée. L’optimisme était de rigueur : on partait au front « la fleur au fusil », persuadé que la guerre serait vite finie, possiblement dès 1916… On trouve d’ailleurs une trace de cet état d’esprit sur des timbres des cours d’instruction des Postes surchargés « guerre 1914-1916 » (voir photos ci-dessous). Avec une pointe de malice, on peut donc imaginer que cet état d’esprit a peut-être aussi incité à frapper des pièces arborant un millésime qui sentait bon une issue rapide du conflit, un peu comme une prophétie autoréalisatrice… Et en ce qui concerne l’État, ces frappes auraient permis d’anticiper une reprise rapide de la circulation de l’or dès la fin du conflit (les coins étaient prêts !) et ainsi de constituer une aide précieuse au redémarrage de l’activité économique du pays. Pour ceux qui sont persuadés que l’État français n’oserait jamais se prêter à de telles manœuvres frauduleuses, on rappellera que, quelques années plus tard, il n’hésitera pas à faire frapper en secret des millions de copies de Marianne Coq démonétisées (bien mal dénommées « refrappes Pinay ») qui ont ensuite été vendues sur le marché de l’or durant au moins six mois (de mai 1951 à janvier 1952) sans que le public soit au courant : donc, pour le dire plus crûment, au noir ! (2) Ce n’est en effet que, contraint et forcé par la réaction du marché, que le ministère des Finances s’est résolu à reconnaître publiquement la supercherie en publiant le 30 janvier 1952 un communiqué resté célèbre (3). Toutefois, et en dépit de cet aveu ministériel, aucun décret ni aucune loi n’ont jamais donné, même a posteriori, la moindre existence légale à ces copies… qui sont donc bien ipso facto des faux d’État. LE MILLÉSIME 1915 DANS LA PRESSE De rares notules dans des catalogues ou revues numismatiques francophones ainsi que quelques posts dans des forums spécialisés ont relaté la découverte de Marianne Coq millésimées 1915. Ces pièces sont le plus souvent décrites comme de taille et de poids normaux. Cependant, leur composition chimique par spectrométrie X n’étant jamais précisée, il n’est pas possible de savoir si leur titre en or est droit. La notule la plus facile à consulter est celle parue dans la défunte revue Numismatique & Change, n°313, février 2001, page 27. Elle est à l’initiative de l’association « Les Amis du Franc » et comporte une reproduction recto-verso et en couleurs de l’une de ces pièces :

Cette photo a par la suite été reprise dans différentes publications papier et internet (4) (11). Un autre signalement a été fait à la page 608 du livre Le Franc 10, les monnaies. Mais peut-être s’agit-il de la même pièce que celle dont il est question dans la revue sus-citée (l’absence de photographie ne permet pas d’en juger) ? À ces publications sur papier s’ajoutent une vente sur offre sur internet (5), une vente aux enchères également sur internet (6) et quelques posts sur des forums numismatiques dont certains comportent une reproduction photographique en couleurs (7) (8).

On notera avec intérêt que les pièces 1915 signalées ne sont pas toutes identiques : ainsi, la gravure du millésime varie selon la source, notamment celle du chiffre 5 comme le montre la photo ci-dessous : Cela implique que plusieurs coins ont été fabriqués, au moins un pour chaque origine frauduleuse. Par contre, aucune source vérifiable n’a été communiquée. C’est donc toujours une affaire à suivre car beaucoup de caractéristiques manquent (spectrométrie X par exemple). LE MILLÉSIME 1916 DANS LA PRESSE Le millésime 1916 est apparemment encore plus rarement rencontré puisque seuls deux signalements ont été trouvés dans la presse. Le premier correspond à une question posée par un lecteur dans la rubrique « Service Lecteur » de la revue Numismatique & Change, n° 361, juin 2005, page 67. Le lecteur communique la reproduction en noir et blanc d’une pièce millésimée 1916 et se pose la question de son authenticité et de sa signification. La photo est de trop mauvaise qualité pour être reproduite ici. On parvient à peine à distinguer le millésime 1916. La pièce est décrite comme normale en taille et en poids. Elle porte des traces d’usure et de nettoyage. La consultation des dix numéros suivants de la revue n’a malheureusement pas permis de lire la moindre réponse à l’appel à l’aide du lecteur. Une réponse plus tardive a peut-être été faite mais les numéros ultérieurs de la revue n’ont pas pu être consultés (introuvables). Le second signalement correspond à une vente aux enchères sur internet datée du 29/11/2015 (9). La pièce n’est pas documentée mais l’annonce comporte deux belles photographies recto-verso et en couleurs. On constate que la pièce est globalement de bonne facture et que la gravure ne présente que peu d’anomalies (patte gauche du coq incomplète, signature CHAPLAIN imparfaite, oves de taille irrégulière…) :

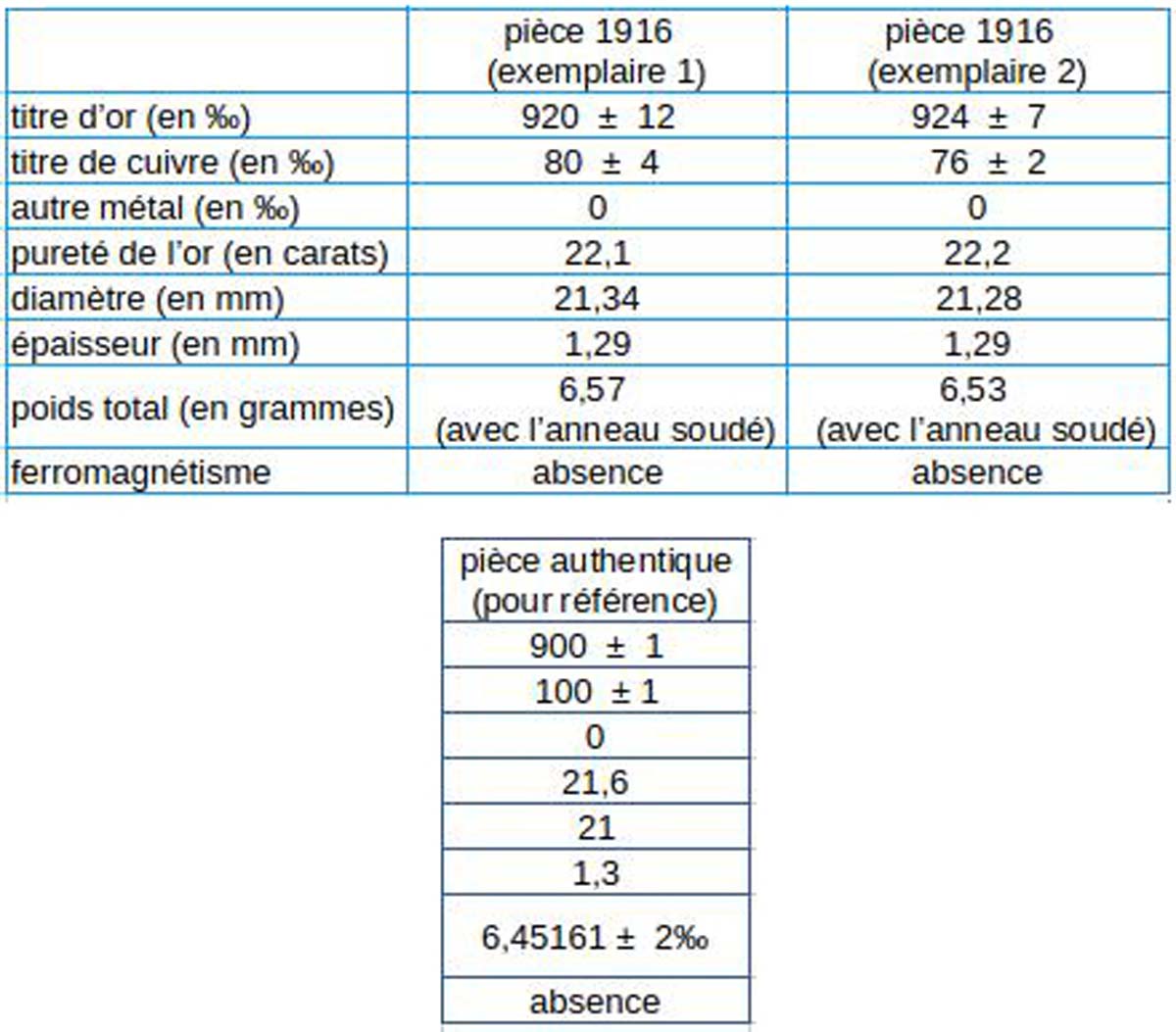

UN MILLÉSIME 1923 ? S’il existe vraiment, ce serait un ovni encore plus surprenant que les millésimes 1915 ou 1916. Il n’est d’ailleurs cité ici que pour mémoire car aucune vérification n’a pu être faite. On sait seulement que deux pièces à ce millésime ont été proposées en 2018 dans une vente aux enchères sur internet, par une maison réputée (6). Si la photographie du lot ne permet pas de visualiser ces pièces, le descriptif mentionne bien, 2x 1923… À suivre donc au cas où elles reviendraient dans le circuit des ventes… Si elles existent réellement. LES PIÈCES MILLÉSIMÉES 1916 OBJETS DE CET ARTICLE Les pièces qui sont l’objet de cet article sont donc des 20 francs Marianne Coq millésimées 1916. Elles figuraient dans la catégorie « bijoux » de l’épais catalogue de vente aux enchères d’une maison parisienne (10). Décrites comme « monnaies montées en pendentifs », elles comportaient effectivement un minuscule anneau soudé sur la tranche, au-dessus de la tête du coq. Pour la petite histoire, le même catalogue proposait deux autres exemplaires de 20 francs Marianne Coq montées en pendentifs mais avec cette fois un millésime 1912. Malgré la bonne volonté du Commissaire Priseur, le vendeur n’a pas répondu aux demandes de renseignements complémentaires, notamment en ce qui concerne l’origine des pièces. La seule information obtenue auprès de l’organisateur de la vente est qu’il s’agit probablement d’une succession donc difficile de remonter à la source… Après un examen minutieux, les quatre pièces (les deux 1916 et les deux 1912) se sont révélées fausses. Les principales caractéristiques physiques des deux pièces 1916 sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Le diamètre et l’épaisseur des deux pièces sont comparables à ceux du type monétaire authentique. Le poids est supérieur à la normale (6,57 g et 6,53 g) car les petits anneaux soudés ont été laissés en place afin de ne pas risquer d’endommager la tranche des pièces.

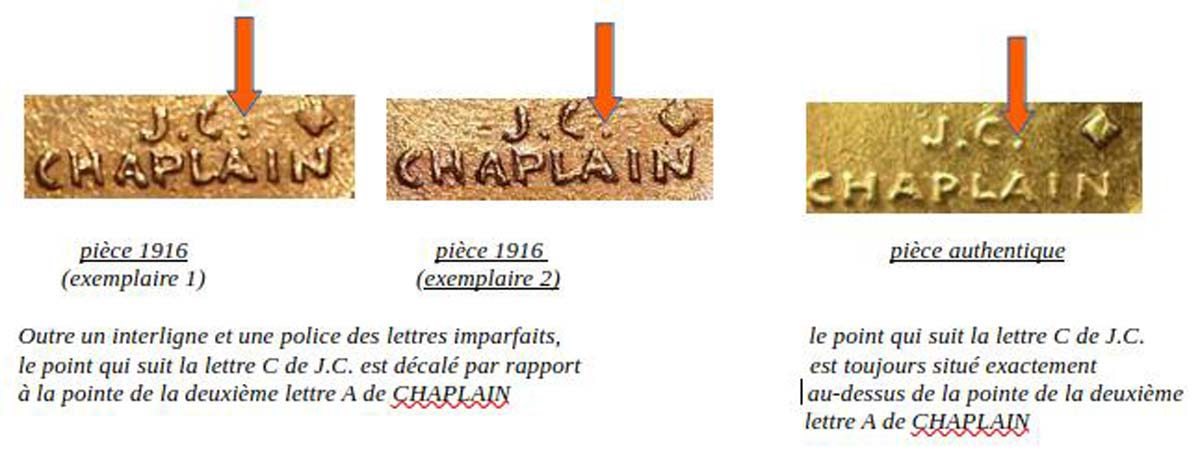

L’axe des coins est à 6 heures (frappe monnaie). La surface de l’avers et du revers est jaune et brillante comme si elle avait subi un polissage, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas. Absence de stries de polissage. Les photographies montrent une gravure de belle facture des deux faces de chaque pièce. Néanmoins, quelques détails d’importance « clochent ». Sur l’avers, la gravure de l’effigie de Marianne est dans l’ensemble correcte mais la signature du graveur J.C. CHAPLAIN est très anormale. On note en particulier : Sur le revers, l’anomalie la plus évidente est bien sûr le millésime 1916 impossible. La police utilisée pour l’inscrire semble assez proche de celle de la pièce vendue aux enchères le 29/11/2015 (9), suggérant une possible communauté d’origine (même atelier de contrefaçon ?) : La tranche présente un aspect d’ensemble qui peut tromper un coup d’oeil trop rapide. Elle comporte la gravure en relief de la devise républicaine +* LIBERTE +* EGALITE +* FRATERNITE *+ et il ne manque aucun motif ni aucune lettre. Cette devise est lisible seulement lorsque le coq (revers) est la face supérieure : c’est donc une tranche B. Toutefois, un examen plus attentif montre un mauvais centrage vertical du texte ainsi que diverses imperfections dans la gravure des lettres et motifs :

La photo ci-dessous résume l’aspect global de la tranche : Enfin, on ne constate pas d’anomalies lors de l’étude des correspondances entre, d’une part, les motifs gravés sur le listel de l’avers et du revers et, d’autre part, les lettres gravées en relief sur la tranche. Il n’y a donc pas de malposition de l’un par rapport à l’autre (pas de coin tourné). CONCLUSION Les faux d’époque des millésimes 1915 et 1916 de la pièce de 20 francs or au type Marianne Coq sont un sous-thème déconcertant et difficile à collectionner en raison de la rareté de ces pièces. L’heureuse découverte récente de deux exemplaires millésimés 1916 permet d’écarter l’hypothèse de faux d’Etat. Il s’agit donc de contrefaçons clandestines. L’atelier du faussaire n’a pas pu être identifié mais la bonne qualité générale de la gravure et la composition chimique (léger excédent d’or) font plutôt évoquer une origine suisse ou italienne que russe (mais bien entendu sans aucune preuve certaine et vérifiable). D’autres exemplaires de ces millésimes impossibles devront être réunis et étudiés pour tenter d’en savoir davantage. Dans cette optique, l’avis et l’aide de la communauté numismatique sont indispensables. Jean-Luc GRIPPARI REMERCIEMENTS L’auteur tient à remercier chaleureusement : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1 – Administration des Monnaies et Médailles : Rapport au Ministre des Finances, 1919-1923, 22e année, Paris (1923)

|

Les boutiques cgb.fr Des dizaines de milliers de monnaies et billets de collection différents disponibles. Tous les livres et fournitures numismatiques pour classer vos monnaies et billets.  Les e-auctions - cgb.fr Prix de départ 1 Euro, pas de frais acheteur, les collectionneurs fixent le prix de l'article !  Le Bulletin Numismatique Retrouvez tous les mois 32 pages d'articles, d'informations, de photos sur les monnaies et les billets ainsi que les forums des Amis du Franc et des Amis de l'Euro.  Le e-FRANC Retrouvez la valeur de vos monnaies en Francs. De la 1 centime à la 100 Francs, de 1795 à 2001, toutes les cotations des pièces en Francs. |

cgb.fr - 36,rue Vivienne - F-75002 PARIS - FRANCE - mail: blog@cgb.fr

Mentions légales - Copyright ©1996-2014 - cgb.fr - Tous droits réservés

.jpg)